Вертикальные вестибуло-окулярные рефлексы и их диагностическое значение

Современная диагностика вестибулярной дисфункции основывается на фундаментальных анатомических, патоморфологических и физиологических исследованиях, а также на клиническом опыте многих поколений врачей. Известные способы раздражения лабиринтов — вращение со стоп-стимулом, вращение по трапециевидной и синусоидальной программе, калорические и гальванические пробы — используются па практике для провокации горизонтального рефлекторного нистагма.

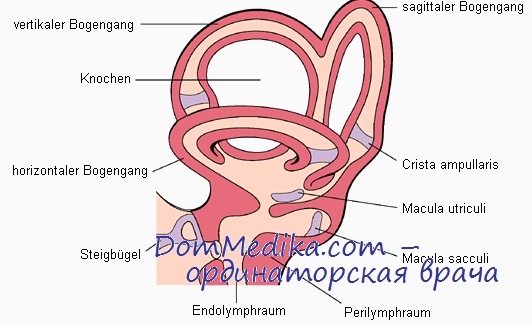

Мы настолько смирились с таким ограниченным подходом к исследованию вестибулярной функции и оказались в такой, можно сказать, обреченной зависимости от анатомо-физиологических особенностей вестибулярного аппарата, что даже не предпринимаем попыток исследования вертикальной купуло-эндолимфатической системы в клинике. Достаточно сказать, что при всех способах стимуляции общим методическим приемом является установка головы испытуемого в такое положение, при котором в оптимальных условиях раздражения оказываются горизонтальные полукружные каналы. Практически врач, выставляя клинический диагноз или делая частное заключение о состоянии вестибулярной системы, функцию двух пар вертикальных каналов и их связей не учитывает.

До настоящего времени не созданы адекватные и достаточно доступные методики исследования этих структур внутреннего уха и, в частности, вертикального рефлекторного вестибулярного нистагма.

Исходя из современных представлений о вестибулярной дисфункции связать появление нистагма, головокружения и вестибуло-вегетативных реакций с патологией вертикальных каналов вполне определенно можно лишь у больных купулолитиазом.

Клинически купулолитиаз проявляется приступом резчайшего головокружения длительностью до 20 с, сопровождающимся тошнотой и грубым вертикальным или ротаторным нистагмом. Этот приступ возникает только при изменении положения головы, например, при укладывании больного на бок или на спину. Головокружение и нистагм возникают не мгновенно, а через 2—3 с после того, как голова больного займет критическое положение.

Это латентное время уходит на то, чтобы находящиеся в эидолимфс во взвешенном состоянии конкременты достигли купулы заднего вертикального канала и вызвали раздражение. Вестибулярный криз длится 15—20 с; за это время купула возвращается в исходное состояние, и симптомы вестибулярной дисфункции исчезают [Schuknecht].

Патоморфологическое исследование лабиринтов у больных, страдавших при жизни купулолитиазом, обнаружило базофильные отложения на купуле заднего полукружного канала. Изменение положения тела, во время которого происходит утрикулофугальный ток жидкости в этом канале, вызывает смещение отягощенной отложениями купулы, что в свою очередь приводит к необычно сильной стимуляции рецепторпого аппарата лабиринта. Таким образом, было доказано, что вестибулярная дисфункция при купулолитиазе обусловлена поражением вертикального полукружного канала. Однако стандартные вращательные и калорические пробы при этом страдании, позволяющие оценить функцию лишь пары горизонтальных полукружных каналов — выявляют нормальную возбудимость вестибулярного аппарата [И. Б. Солдатов и соавт., М. Дике, М. Харрисон, И. А. Склют, С. Г. Цемахов].

Такое несоответствие между явным поражением лабиринта и нормальным нистагмическим ответом при исследовании вестибулярной функции подтверждает высказанное выше мнение об отсутствии адекватных способов исследования вертикальных полукружных каналов. Складывается парадоксальная ситуация, когда врач, изучив анамнез и выполнив пробу с укладыванием больного в критическое положение, допускает наличие патологии в вертикальном полукружном канале, а, выполняя калорическую или вращательную пробу, исследует функцию горизонтальных каналов.

Сведений о вертикальных рефлекторных вестибулярных реакциях, позволяющих верифицировать поражение вертикальных полукружных каналов до настоящего времени нет.

Известно, что движение головы сопровождается компенсаторным поворотом глаз в противоположную сторону. Это движение реализуется вестибуло-окулярным рефлексом (ВОР), в основе которого лежат ампулярные механизмы. Горизонтальные ВОР изучены достаточно хорошо в норме и при некоторых поражениях лабиринта [И. А. Склют, С. А. Лихачев, Baloh и соавт.].

Оглавление темы "Диагностика поражения внутреннего уха":- Акустический импеданс при болезнях среднего уха и миастении

- Радиоизотопное исследование в диагностике тугоухости

- Дерматоглифические показатели отосклероза. Рисунок пальцев рук как показатель тугоухости

- Оценка костной проводимости звуков вибратором

- Вертикальные вестибуло-окулярные рефлексы и их диагностическое значение

- Механизмы возникновения вертикальных вестибуло-окулярных рефлексов

- Механизмы глазодвигательных реакций. Вертикальный нистагм

- Примеры купулолитиаза, рассеянного энцефаломиелита и оценка вестибуло-окулярных рефлексов при них

- Регистрация коротколатентных слуховых вызванных потенциалов (КСВП) при протезировании слуха

- Диагностика болезни Меньера и эффективность ее хирургического лечения