Хирургическая анатомия височной кости

Височная кость парная, участвует в образовании основания черепа и боковой стенки его свода. В ней залегает орган слуха и равновесия. Она сочленяется с нижней челюстью и является опорой жевательной мускулатуры.

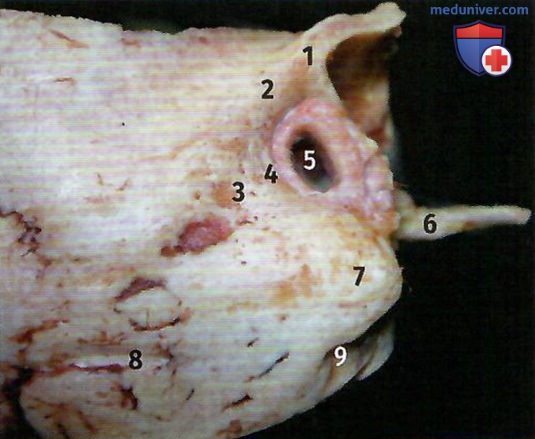

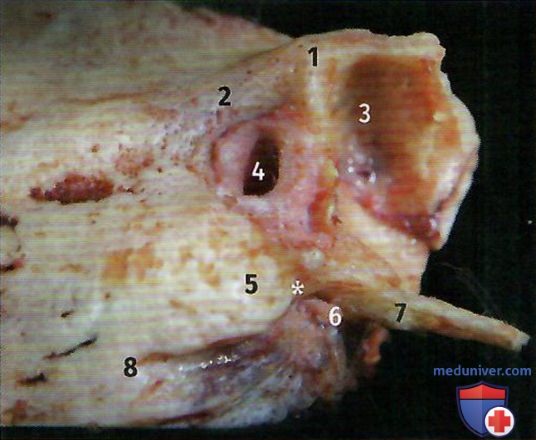

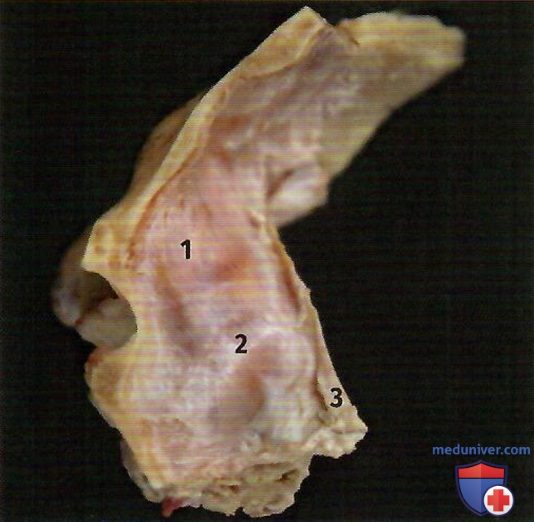

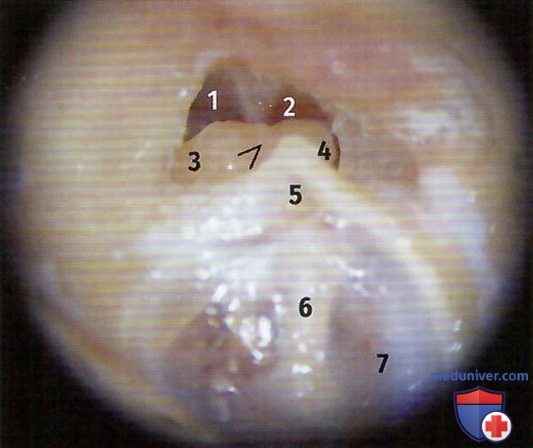

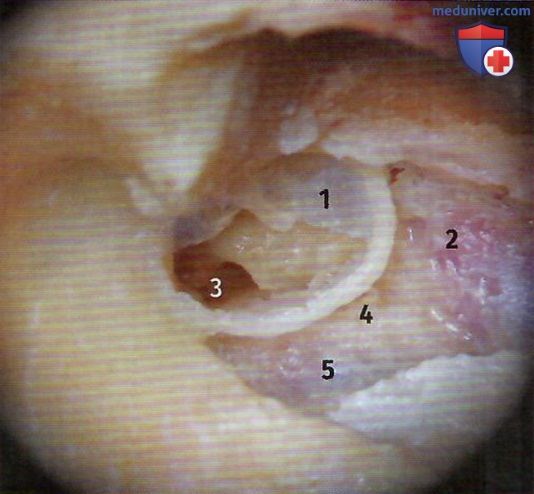

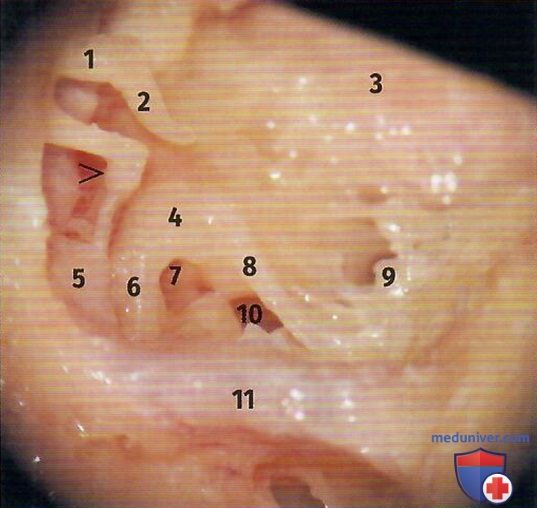

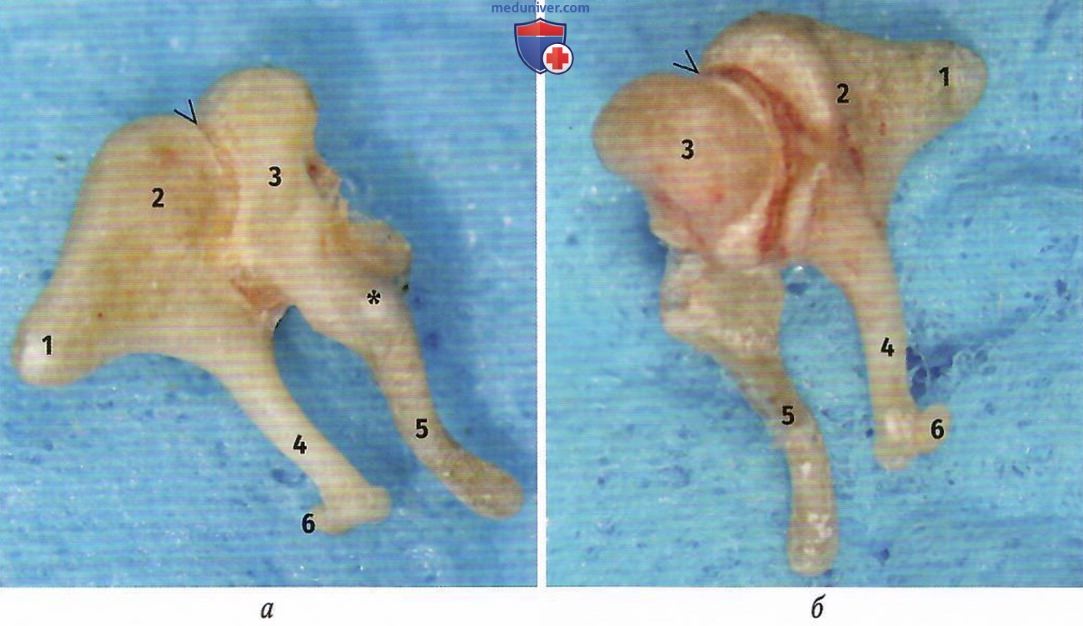

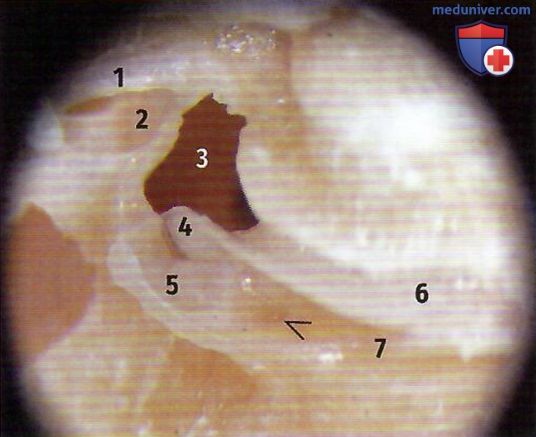

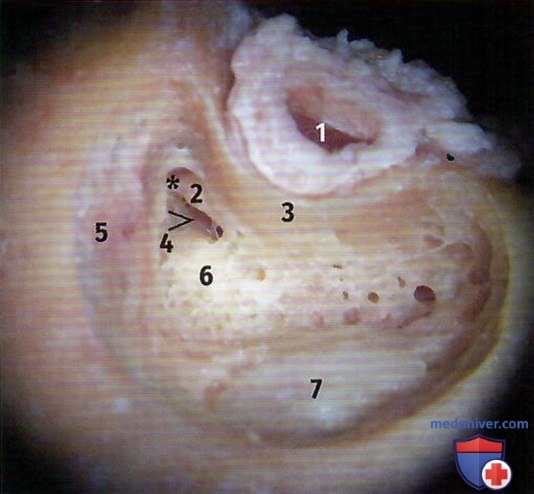

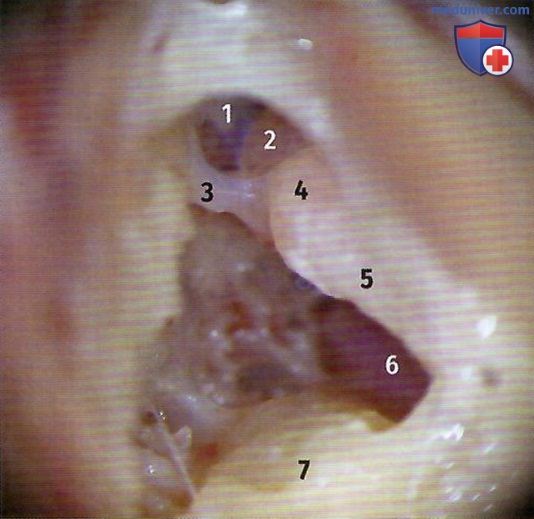

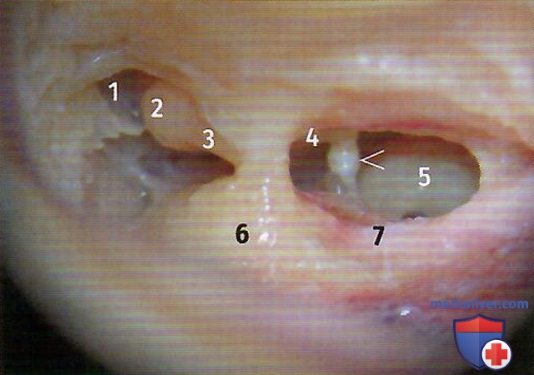

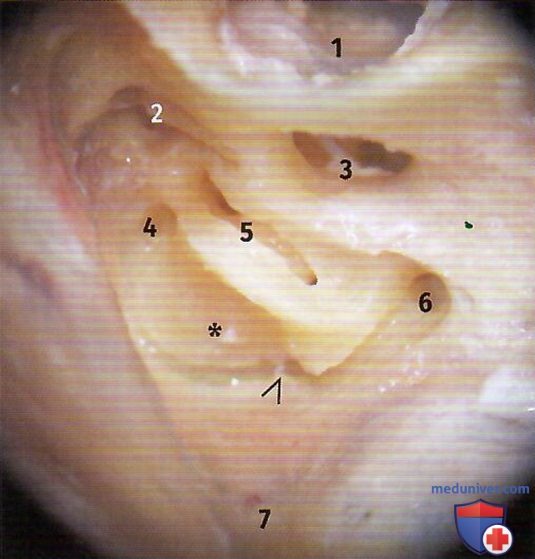

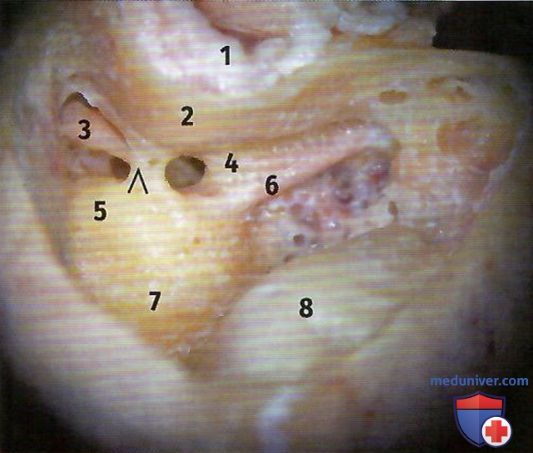

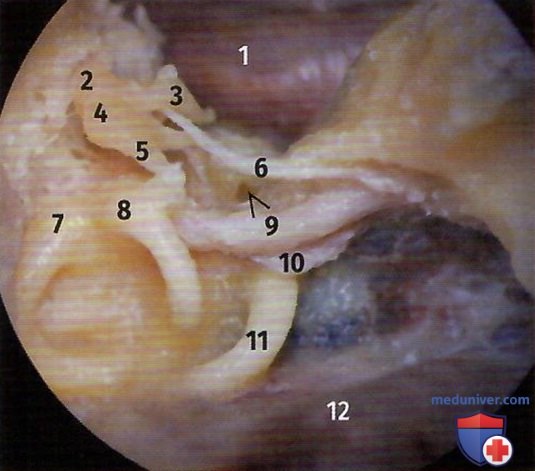

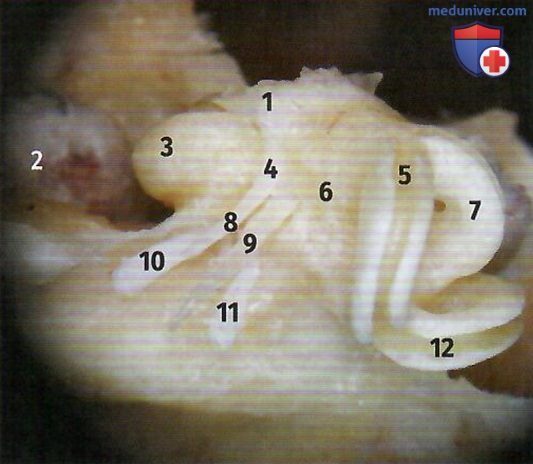

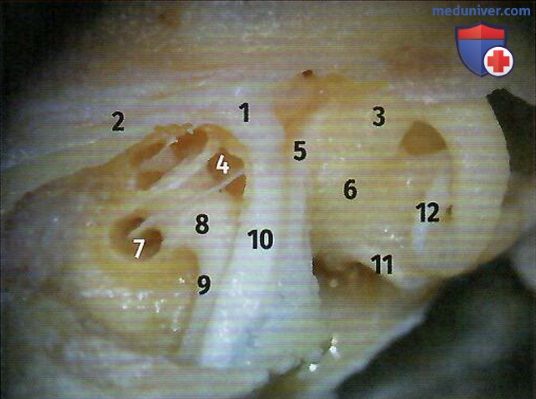

На наружной поверхности височной кости расположено наружное слуховое отверстие, ведущее в НСП (рис. 1, 2). В НСП определяется два шва ввиду слияния нескольких частей височной кости при формировании этого анатомического образования. Барабанно-чешуйчатый шов проходит в передневерхнем отделе НСП, а барабанно-сосцевидный — книзу и кзади (рис. 6).

Соединительная ткань врастает в эти швы, что затрудняет отсепаровку кожи НСП в их области. Вокруг отверстия НСП находятся три части височной кости: сверху — чешуйчатая часть, кнутри и сзади — каменистая часть, или пирамида, спереди и снизу — барабанная часть.

а) Чешуйчатая часть височной кости. Чешуйчатая часть имеет форму пластинки, располагается почти в сагиттальном направлении и представляет собой большую часть наружной поверхности височной кости. От чешуйчатой части выше и несколько кпереди от отверстия НСП отходит в горизонтальном направлении скуловой отросток, выше уровня которого кость покрывает височную долю головного мозга.

Начинаясь широким корнем, скуловой отросток затем суживается. В нем выделяют внутреннюю и наружную поверхности и два края — верхний и нижний. Кзади от НСП скуловой отросток продолжается надсосцевидным гребнем, или височной линией, — ориентиром для определения высоты расположения средней черепной ямки (см. рис. 1, 2). Височная линия не всегда отчетлива. Иногда это рельефный острый гребень, иногда — широкое выпячивание, а в некоторых случаях линия трудно различима.

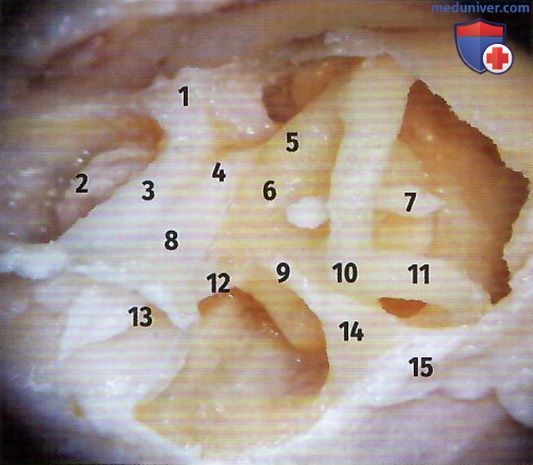

На нижней поверхности корня скулового отростка находится нижнечелюстная ямка поперечно-овальной формы (см. рис. 2). Передняя половина ямки — это суставная поверхность височно-нижнечелюстного сустава. Височно-нижнечелюстной сустав расположен кпереди от НСП и отграничен от последнего тонкой костной пластинкой, что объясняет возможность реактивного воспаления сустава у пациентов с наружным отитом, а также возникающие при этой патологии болевые ощущения при жевательных движениях.

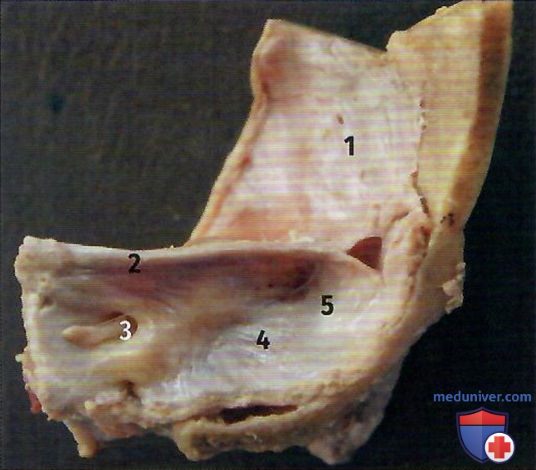

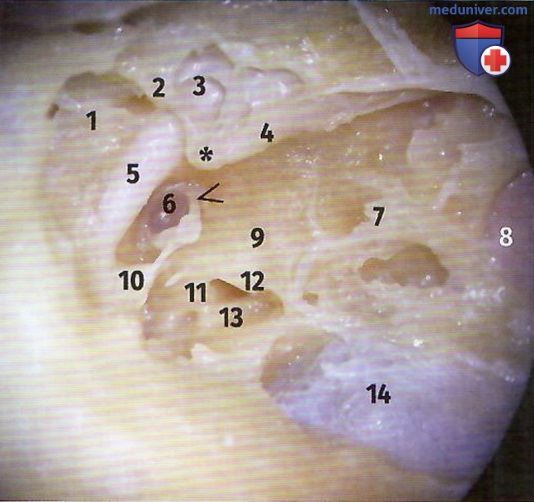

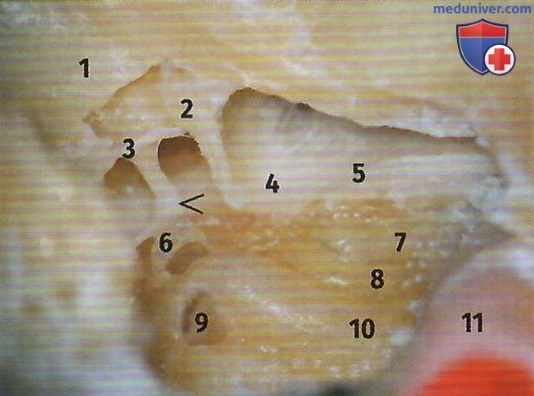

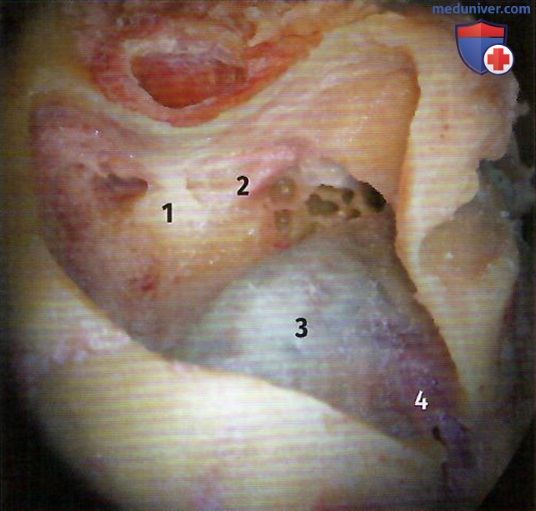

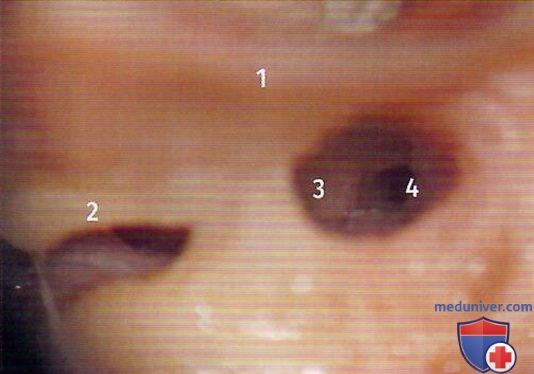

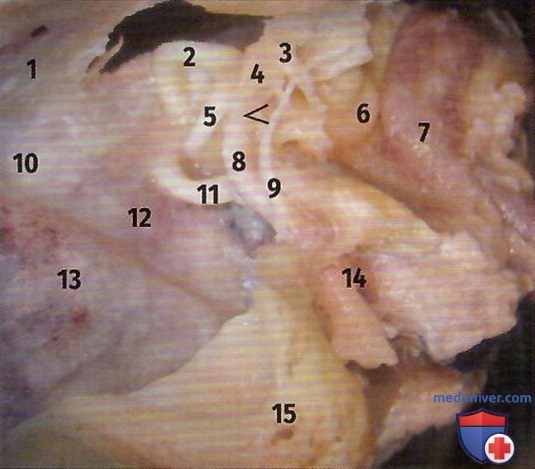

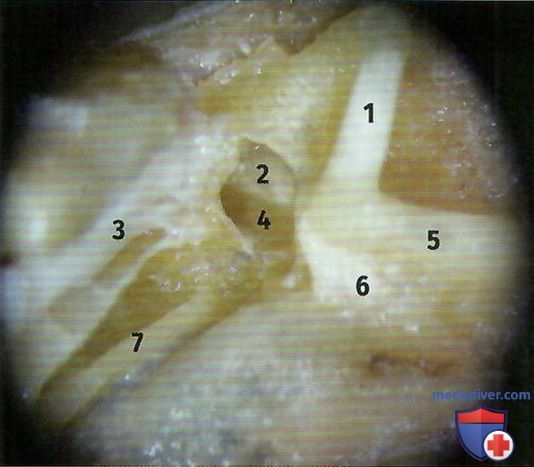

Книзу чешуйчатая часть формирует наружную поверхность сосцевидного отростка, а также верхние части передней и задней стенок костной части НСП. Наружная поверхность чешуйчатой части участвует в образовании височной ямки. На внутренней мозговой поверхности находятся пальцевые вдавления, а также артериальная борозда, в которой залегает средняя менингеальная артерия (рис. 3).

б) Каменистая часть. Каменистая часть состоит из заднелатерального (сосцевидный отросток) и переднемедиального (пирамида) отделов.

Сосцевидный отросток располагается кзади от НСП и служит местом прикрепления грудино-ключично-сосцевидной мышцы. На нем различают наружную и внутреннюю поверхности. Книзу сосцевидный отросток переходит в конусообразный выступ (верхушку). С внутренней стороны отросток ограничен глубокой сосцевидной вырезкой, от которой берет начало заднее брюшко двубрюшной мышцы (см. рис. 1, 2). Параллельно вырезке и несколько кзади расположена борозда затылочной артерии. На внутренней (мозговой) поверхности видна широкая S-образная борозда сигмовидного синуса (см. рис. 3).

Сзади границей сосцевидного отростка является зазубренный затылочный край, который, соединяясь с сосцевидным краем затылочной кости, образует затылочно-сосцевидный шов. На середине длины шва или в затылочном крае находится сосцевидное отверстие, являющееся местом залегания сосцевидных эмиссарных вен, соединяющих подкожные вены головы с сигмовидным венозным синусом, а также сосцевидной ветви затылочной артерии (см. рис. 1).

В зависимости от типа строения (пневматический, склеротический, смешанный) его структура может быть представлена большим или меньшим количеством костных воздухоносных полостей (ячеек) (см. рис. 43). Постоянной полостью является сосцевидная пещера (антрум), она соединена с воздухоносными ячейками и барабанной полостью (см. рис. 12).

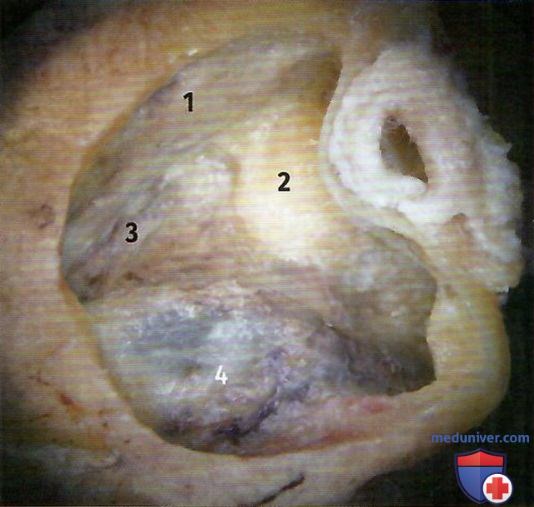

Переднемедиальный отдел (пирамида) имеет форму трехгранной пирамиды, основание которой обращено кнаружи и кзади, а верхушка направлена кнутри и кпереди (см. рис. 3, 5).

У пирамиды выделяют три поверхности: переднюю, заднюю и нижнюю и три края: верхний, задний и передний.

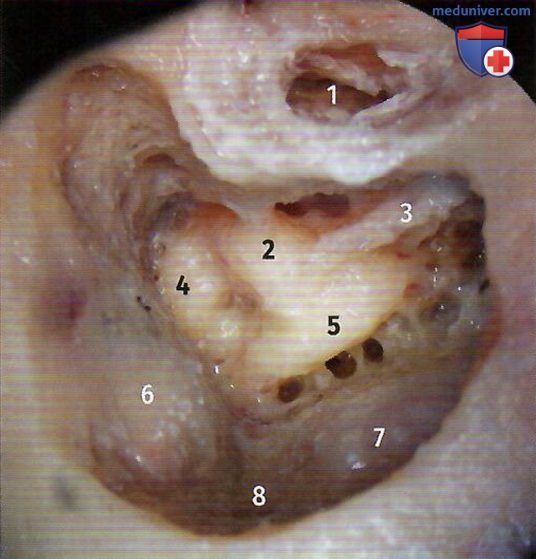

Передняя поверхность пирамиды участвует в формировании средней черепной ямки. Почти на середине передней поверхности находится дугообразное возвышение, которое образовано залегающим под ним фронтальным полукружным каналом (см. рис. 5). Кзади от дугообразного возвышения расположена небольшая площадка — крыша барабанной полости, под ней — барабанная полость.

Латерально от тройничного вдавления (на передней поверхности, вблизи верхушки) проходит расщелина канала большого каменистого нерва, от которой отходит борозда большого каменистого нерва. Кпереди и несколько латеральнее имеется расщелина канала малого каменистого нерва, от которого начинается борозда малого каменистого нерва.

Задняя поверхность пирамиды височной кости является частью задней черепной ямки. Примерно на середине задней поверхности пирамиды расположено округлое отверстие ВСП (см. рис. 3). В нем размещены лицевой, промежуточный, улитковый, верхний и нижний вестибулярные нервы. Латерально от него залегает щелевидная наружная апертура канальца преддверия, открывающаяся в водопровод преддверия. Через его апертуру из полости внутреннего уха выходит эндолимфатический проток.

На нижней поверхности расположена округлая или овальная яремная ямка (место залегания луковицы внутренней яремной вены). Кпереди от нее находится округлое отверстие, ведущее в сонный канал. Яремная ямка отграничена от отверстия внутренней сонной артерии яремно-сонным отростком, в котором проходит канал, несущий барабанный нерв (нерв Якобсона), идущий в барабанную полость. Кзади расположен небольшой канал, в котором залегает ушная ветвь блуждающего нерва — нерв Арнольда, а кпереди — борозда нижнего каменистого синуса.

Латерально от яремной ямки имеется направленный книзу и несколько кпереди шиловидный отросток (см. рис. 1, 2), позади основания отростка — шилососцевидное отверстие, которое является выходным отверстием ствола лицевого нерва (см. рис. 2, 30, 32, 61).

Верхний край пирамиды отделяет ее переднюю поверхность от задней. Вдоль верхнего края проходит борозда, в которой залегает верхний каменистый синус. Эта борозда кзади переходит в борозду сигмовидного синуса сосцевидного отростка височной кости (см. рис. 3).

Задний край отделяет заднюю поверхность пирамиды от нижней. Вдоль него, на мозговой поверхности, проходит борозда нижнего каменистого синуса.

Передний край расположен с латеральной стороны передней поверхности пирамиды.

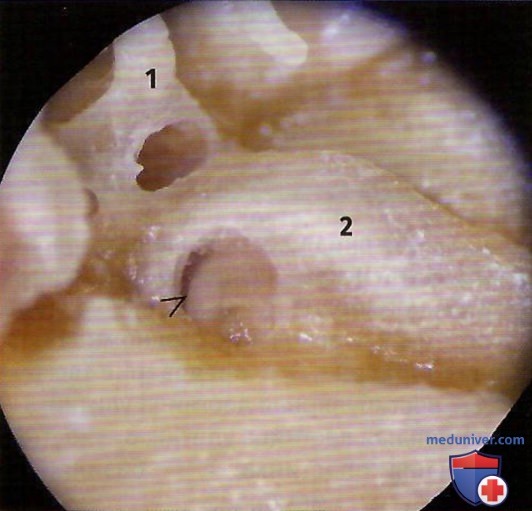

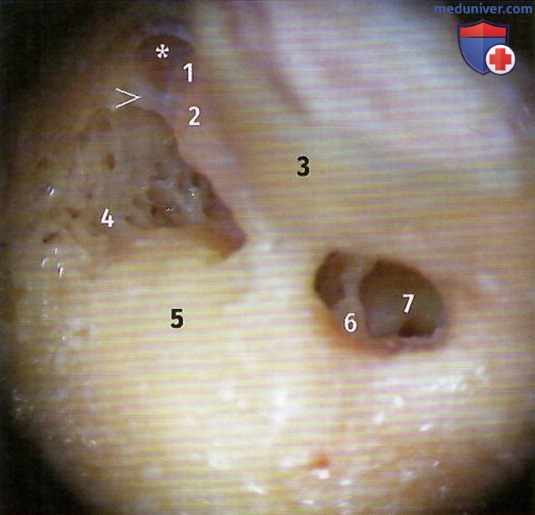

в) Барабанная часть височной кости. Барабанная часть представляет собой немного изогнутую кольцевидную пластинку и образует переднюю, нижнюю стенки и часть задней стенки костной части НСП. Наружный край барабанной части, замкнутый сверху чешуей височной кости, ограничивает наружное слуховое отверстие (см. рис. 1, 2). У задневерхнего наружного края этого отверстия расположена надпроходная ость (ость Генле) — важный опознавательный знак для проведения антротомии.

Кзади от нее иногда определяется группа мелких отверстий в кортикальном слое мастоидальной части, так называемая ситовидная область (см. рис. 1). Мелкие сосуды проходят через эти отверстия к слизистой оболочке подлежащего антрума. Именно здесь формируется субпериостальный абсцесс при гнойном мастоидите.

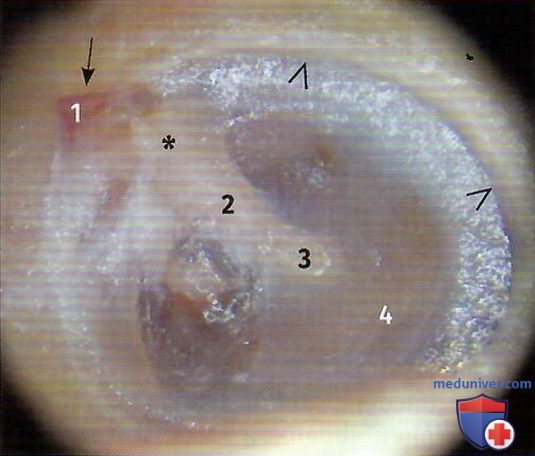

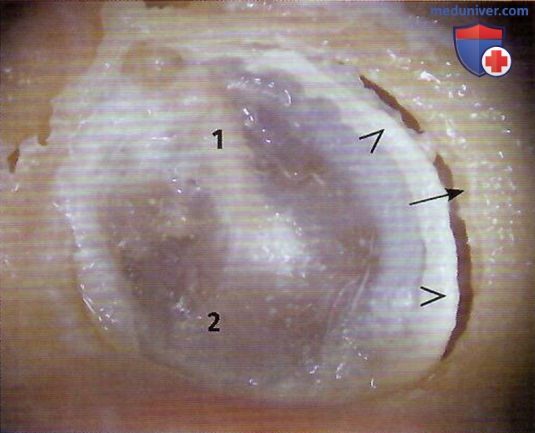

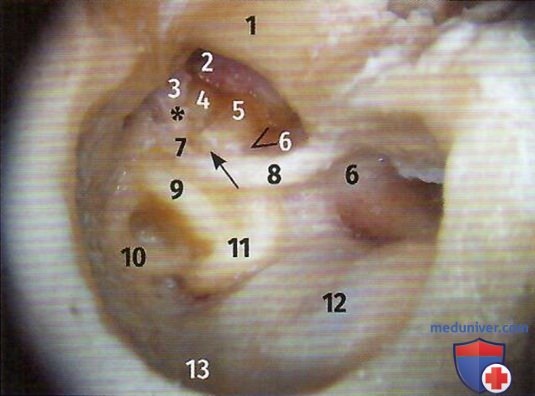

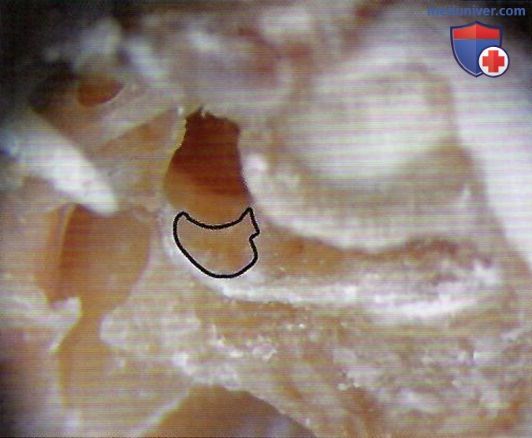

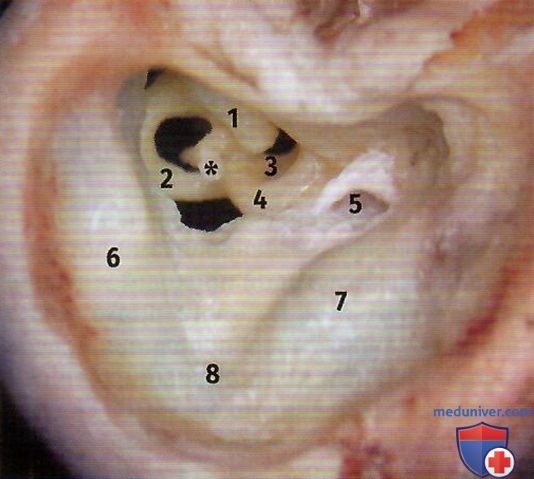

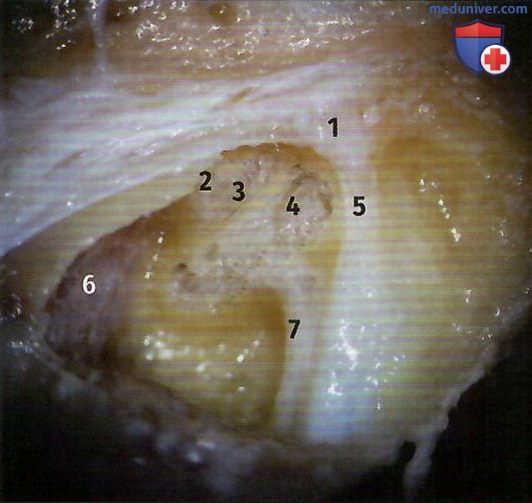

На границе большей, внутренней, и меньшей, наружной, частей НСП расположена барабанная борозда, место прикрепления барабанной перепонки (см. рис. 13). Вверху ее ограничивают два изогнутых выступа: спереди — большая барабанная ость, сзади — малая барабанная ость, между которыми находится барабанная вырезка, открывающаяся в надбарабанное углубление (см. рис. 8).

К барабанной части височной кости прикреплен хрящевой фрагмент НСП, формирующий две трети его длины.

г) Среднее ухо. Среднее ухо состоит из трех отделов: мастоидального (сосцевидный отросток), тимпанального (барабанная полость) и слуховой трубы.

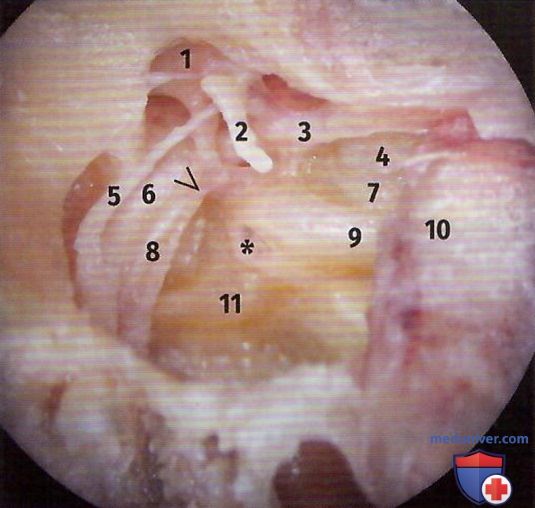

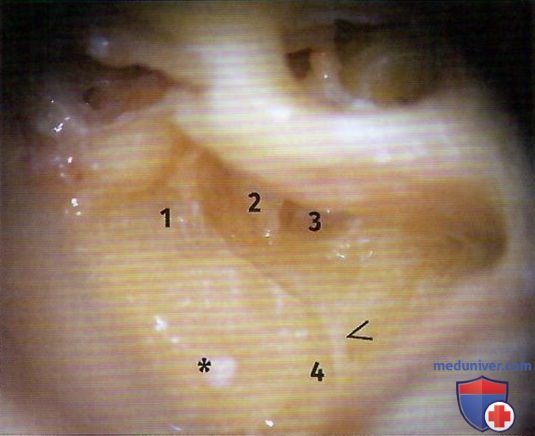

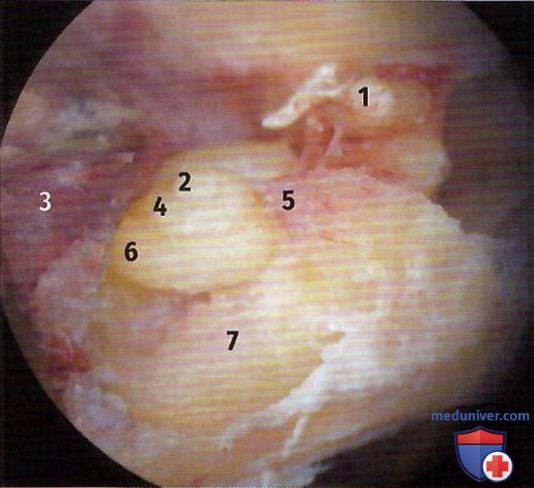

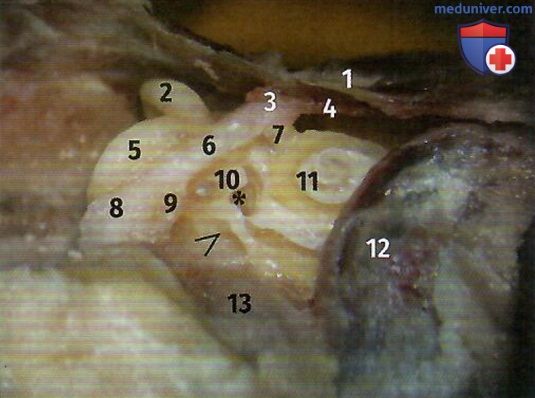

1. Барабанная полость. Барабанная полость представляет собой пространство в толще основания пирамиды височной кости, в котором расположены слуховые косточки.

2. Стенки барабанной полости. Барабанная полость ограничена шестью стенками: перепончатой, лабиринтной, покрышечной, яремной, сосцевидной и сонной.

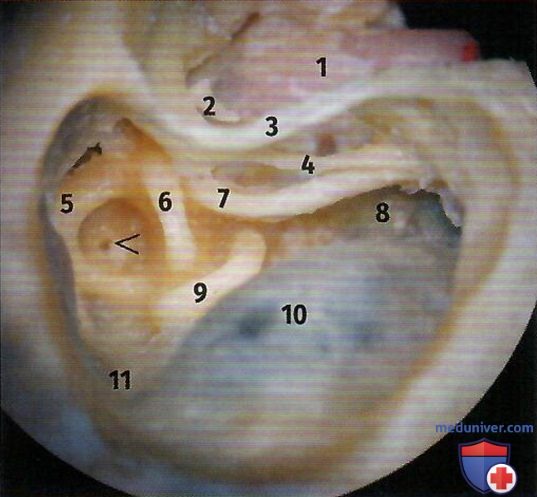

Наружная, перепончатая, стенка представлена внутренней поверхностью барабанной перепонки и верхней стенкой костной части НСП (латеральная стенка аттика).

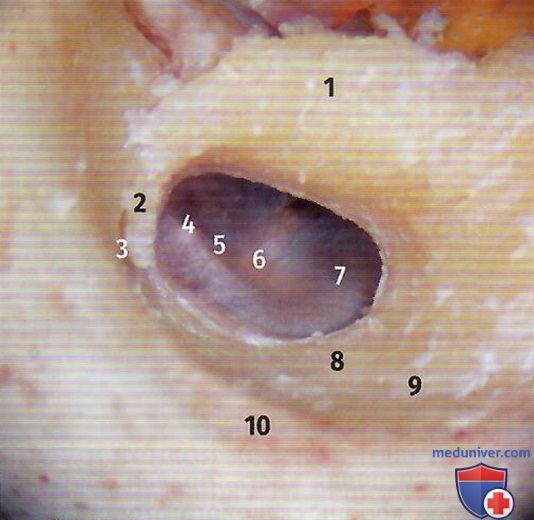

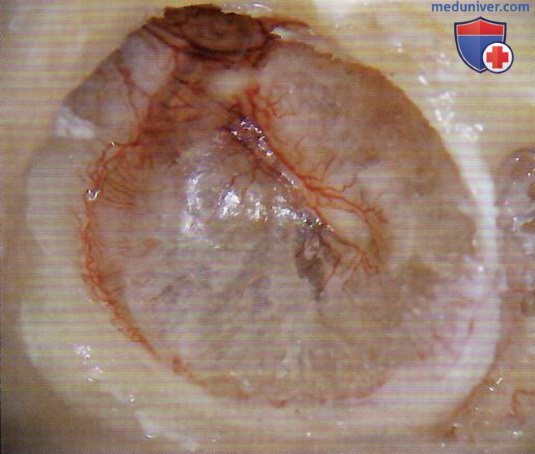

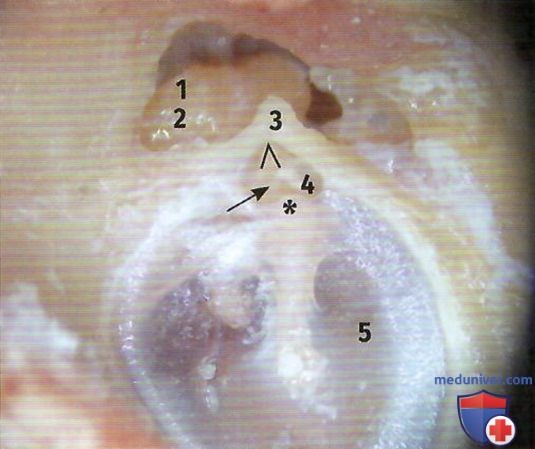

Барабанная перепонка конической формы расположена под углом 45-50° к линии, проведенной через дно НСП (см. рис. 6), поэтому передний меатотимпанальный угол острее, чем задний. Зачастую меатотимпанальный угол трудно обозрим ввиду наличия костного навеса передней стенки НСП. Качественная визуализация переднего меатотимпанального угла является важным фактором успешности проведения тимпанопластики. Барабанная перепонка состоит из трех слоев: наружного — эпидермального, среднего — соединительнотканного и внутреннего — слизистого.

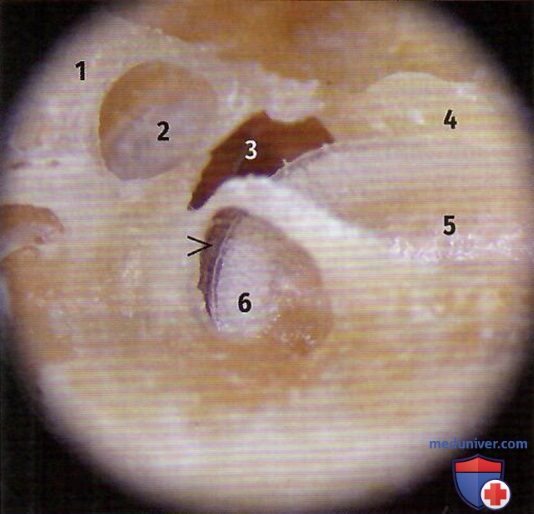

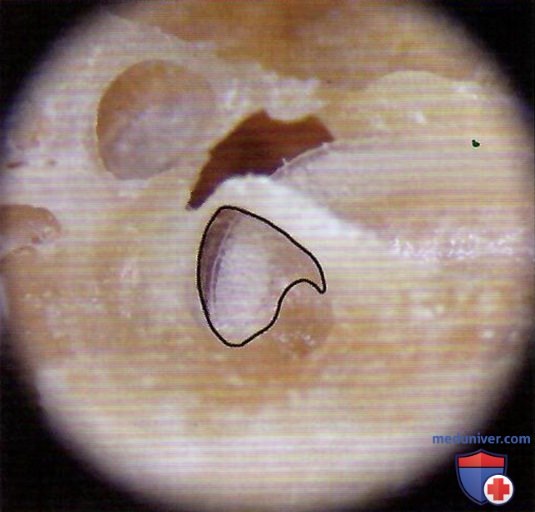

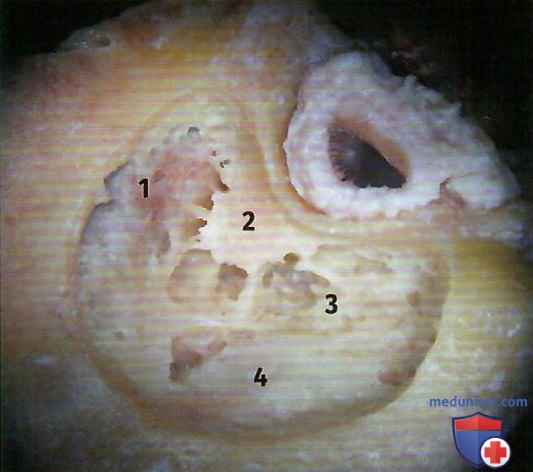

Утолщенный край барабанной перепонки на значительном протяжении фиксирован в барабанной борозде (костное кольцо) посредством волокнистохрящевого кольца (фиброзное кольцо), внутри которого расположена натянутая часть барабанной перепонки (см. рис. 6, 8-11, 13). Вверху на небольшом протяжении у барабанной вырезки (ривиниева вырезка) барабанная перепонка представлена ее ненатянутой частью (см. рис. 8). Натянутая и ненатянутая части барабанной перепонки разделены передней и задней молоточковыми складками.

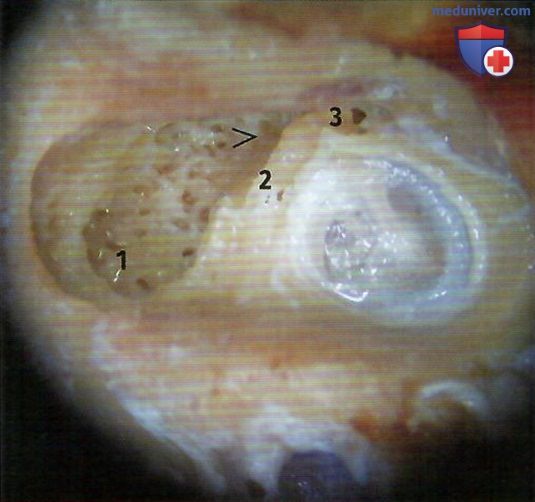

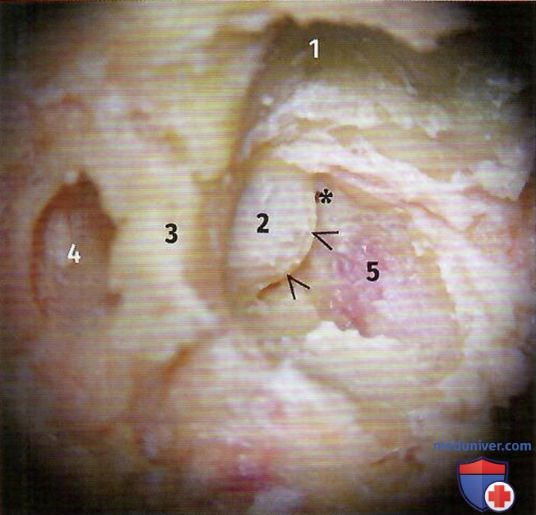

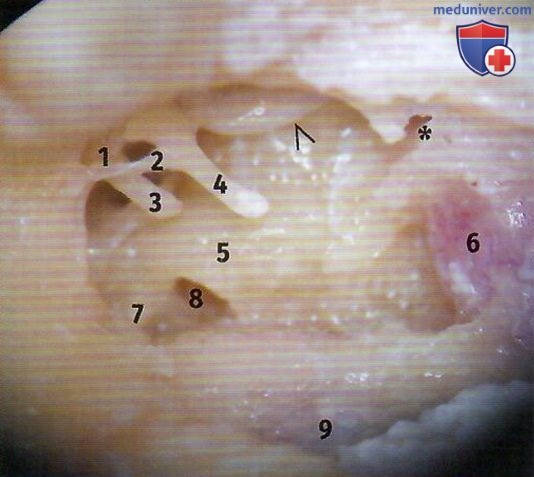

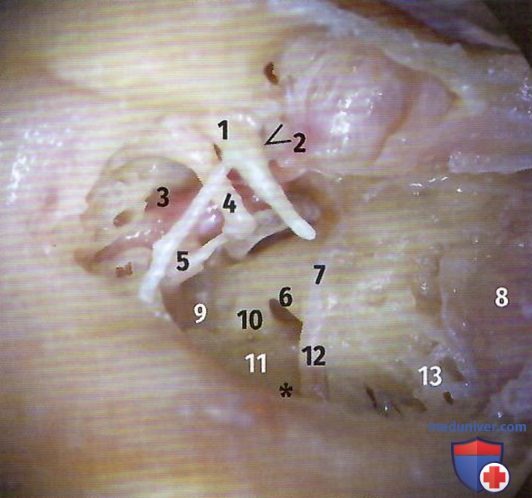

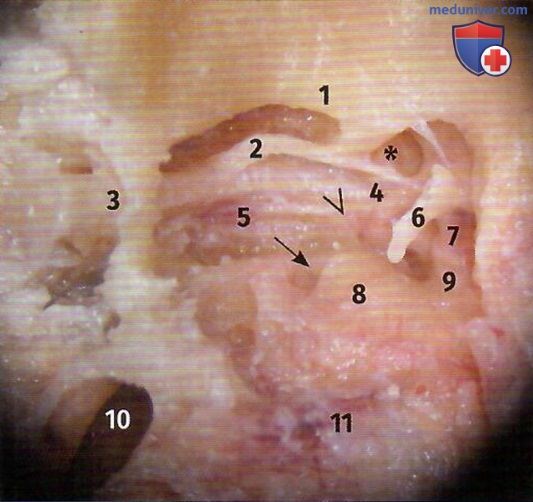

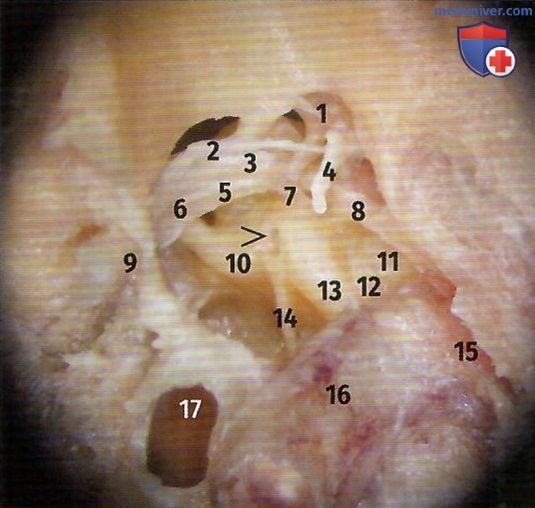

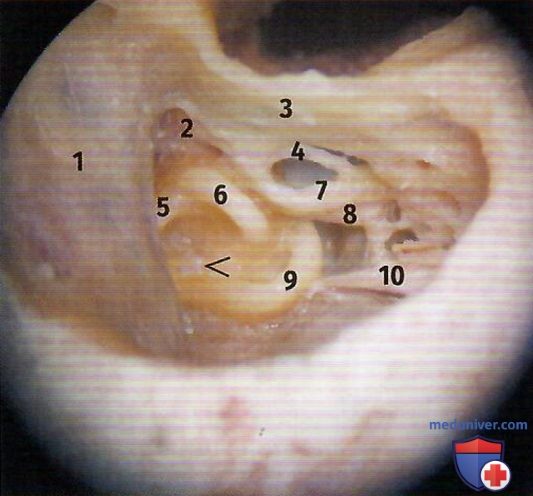

Внутренняя лабиринтная стенка барабанной полости является в то же время наружной стенкой лабиринта внутреннего уха. В верхней ее части имеется ямка окна преддверия, в которой находится окно преддверия, прикрытое основанием стремени (см. рис. 14, 18-20, 22, 23).

Кпереди от ямки окна преддверия расположен ложковидный отросток, которым заканчивается перегородка мышечно-трубного канала и через который перекидывается мышца, натягивающая барабанную перепонку (см. рис. 18, 19, 22, 23, 29, 30-32, 42).

Ниже окна преддверия находится возвышение — мыс (промонториум) (см. рис. 18, 19, 23, 30). В задненижних отделах мыса имеется воронкообразная ниша окна улитки.

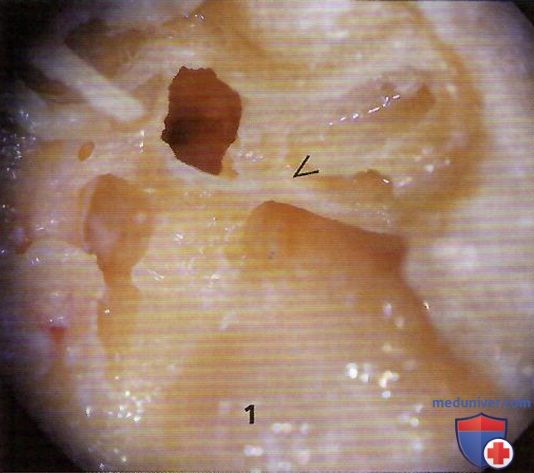

Ниша окна улитки — анатомическая костная структура, образующая вход в барабанную лестницу через мембрану окна улитки, имеющая трехгранную форму и лежащая между finiculus и subiculum. Трехгранная форма ниши окна улитки образована задним столбиком (posteriorpillar), крышей ниши (tegmen) и передним столбиком (anteriorpillar). В глубине ниши расположена мембрана окна улитки, внутренняя поверхность которой открывается в барабанную лестницу базального завитка улитки (см. рис. 29, 31-35, 42).

В области ниши окна улитки располагается ряд костных образований с выраженной индивидуальной вариабельностью:

- fustis — толстая гладкая кость, простирающаяся от шиловидного комплекса до ниши круглого окна, указывает на вход в нишу окна улитки и тем самым связывает базальный завиток улитки с шиловидным комплексом (см. рис. 22, 23);

- костные гребни гипотимпанума — анатомическая область, образованная костными клетками, развитыми вокруг fustis;

- subiculum — костный гребень, проходящий от заднего столбика к шиловидному комплексу (см. рис. 19);

- finiculus — костный гребень, проходящий от переднего столбика к дну гипотимпанума, где располагается купол луковицы яремной вены, отделяющий нижний ретротимпанум от гипотимпанума (см. рис. 14, 20-22);

- подулитковый каналец — туннель между finiculus и fustis, соединяющий барабанную полость с клетками каменистой кости, расположенными ниже улитки (см. рис. 14, 21);

- субтимпанальный синус — анатомическое пространство между subiculum и finiculus, расположенное медиально и кзади по отношению к возвышению шиловидного комплекса (см. рис. 22).

Верхняя стенка — крыша барабанной полости — образована каменистой частью височной кости, формирует аттик. Стенка может иметь дегисценции, которые приобретают особое значение в раннем детском возрасте и способствуют ускорению распространения инфекционного процесса из среднего уха.

Нижняя яремная стенка барабанной полости, или ее дно, граничит с яремной ямкой, в которой залегает луковица яремной вены. Толщина и размеры стенки варьируют и зависят от высоты луковицы внутренней яремной вены (см. рис. 18-20, 23, 41, 42).

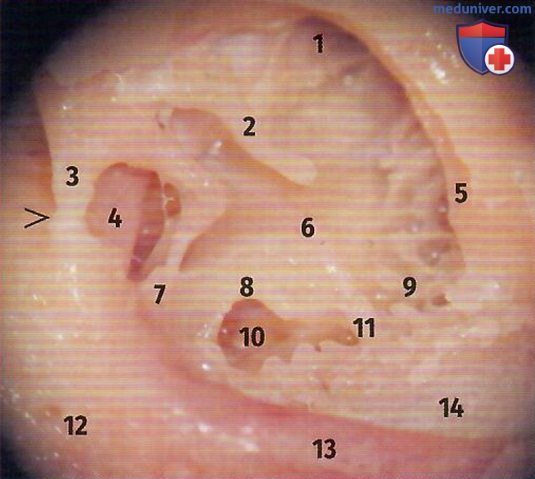

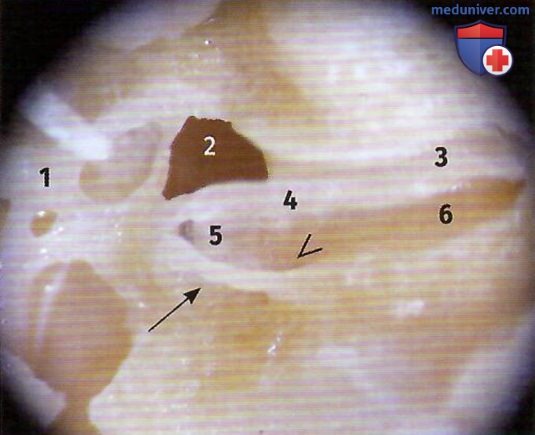

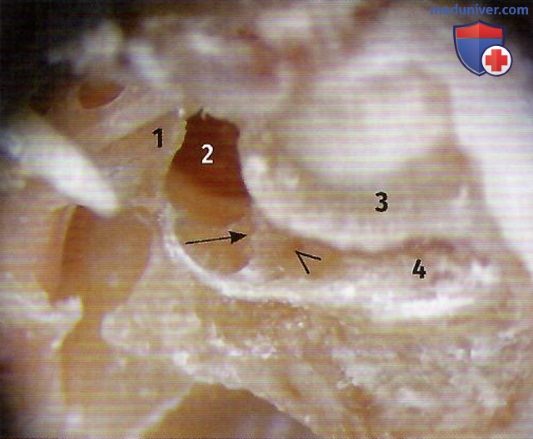

Задняя сосцевидная стенка представляет собой границу между барабанной и сосцевидной частями, имеет отверстие — aditus ad antrum, вход в сосцевидную пещеру (антрум), которая сообщается с сосцевидными ячейками (клетками) (см. рис. 12, 44, 47, 48).

На медиальной стенке входа в пещеру расположено возвышение — выступ ЛПК, а ниже — спереди назад и книзу дугообразно лежит тимпанальный сегмент лицевого нерва. В верхнемедиальной части этой стенки имеется пирамидальное возвышение (отросток) с пролегающей в его толще стременной мышцей (см. рис. 30-32). Кнаружи от пирамидального отростка расположено небольшое углубление — ямка наковальни, в которую входит короткая ножка наковальни (см. рис. 61). В толще задней стенки барабанной полости залегают мастоидальный (вертикальный) сегмент лицевого нерва и отходящая от него барабанная струна.

Передняя сонная стенка барабанной полости является задней стенкой канала внутренней сонной артерии (в этом месте стенка может быть тонкой и частично отсутствовать), выше которого расположены тимпанальное устье слуховой трубы и полуканал мышцы, напрягающей барабанную перепонку.

Клиницисты условно различают в барабанной полости три отдела: нижний, средний и верхний.

Нижний отдел (hypotympanum) — часть барабанной полости между ее нижней стенкой и горизонтальной плоскостью, проведенной через нижний край барабанной перепонки.

Средний отдел (mesotympanum) — ограничен двумя горизонтальными плоскостями, пролегающими через нижний и верхний края барабанной перепонки.

Верхний отдел, или аттик (epitympanum), — между верхней границей среднего отдела и крышей барабанной полости. Все пространство делится на наружный (передний) и внутренний (задний) аттик.

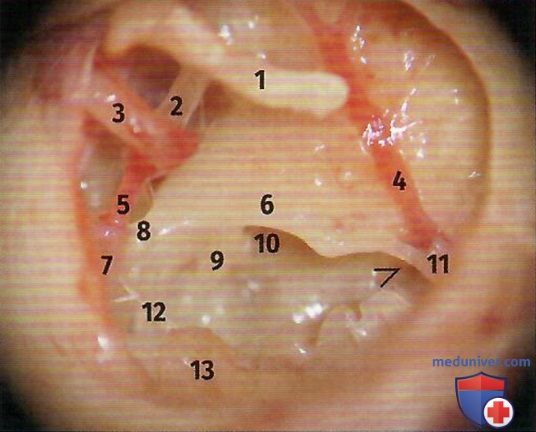

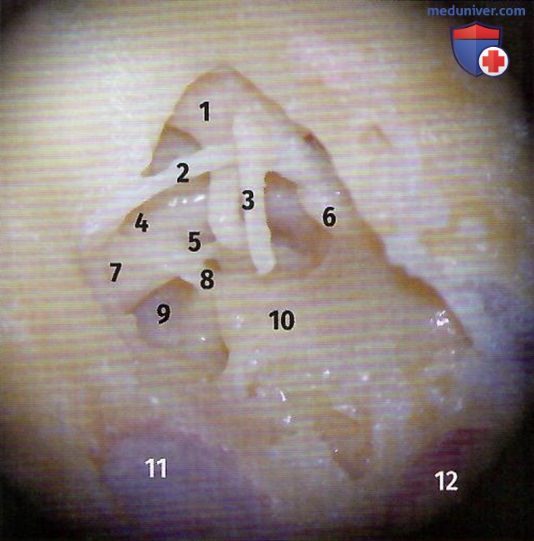

Наружный аттик включает карманы Пруссака и Кретчмана. Карман (Пространство) Пруссака снаружи ограничен расслабленной частью барабанной перепонки, снизу — латеральным отростком молоточка, сзади — шейкой молоточка, сверху — латеральной связкой молоточка (см. рис. 10). Карман (пространство) Кретчмана снаружи ограничен латеральной стенкой аттика, снизу — латеральной связкой молоточка, сзади — передней поверхностью молоточка, наковальни и их верхних связок (см. рис. 9).

Передний карман Трельча представляет собой промежуток между барабанной перепонкой и передней молоточковой складкой. Задний карман Трельча — участок между барабанной перепонкой и задней молоточковой складкой.

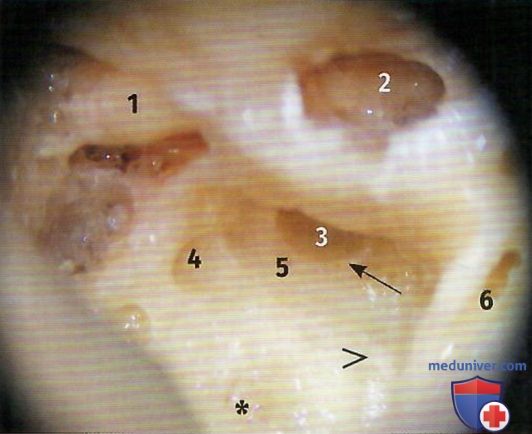

В ретротимпануме (задних отделах барабанной полости) различают четыре синуса (см. рис. 14, 18, 22). Два синуса расположены супрапирамидально (по отношению к пирамидальному отростку): лицевой и задний тимпанальный; два синуса — инфрапирамидально: латеральный тимпанальный и барабанный (тимпанальный). По отношению к лицевому нерву два синуса лежат латеральнее и кнаружи от него — это лицевой и латеральный тимпанальный синусы, в то время как задний тимпанальный и барабанный синусы локализуются медиальнее лицевого нерва.

д) Слуховые косточки:

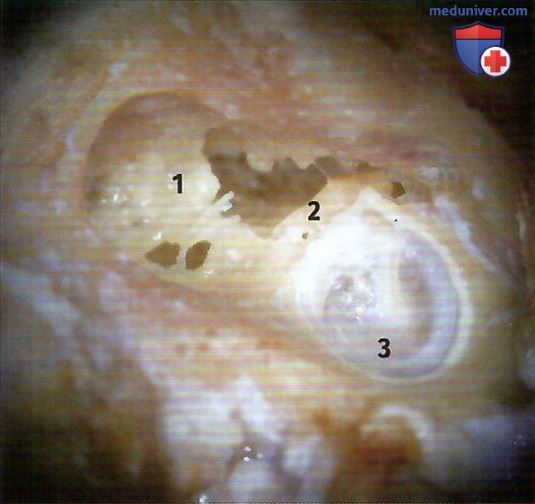

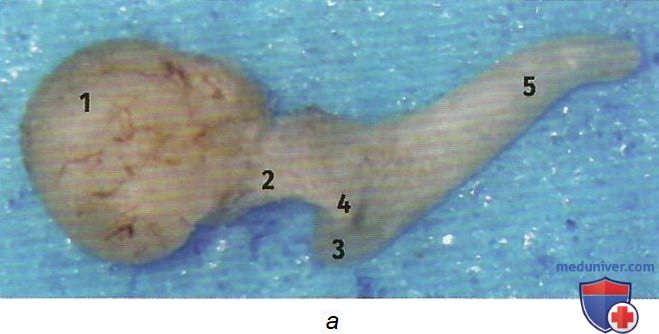

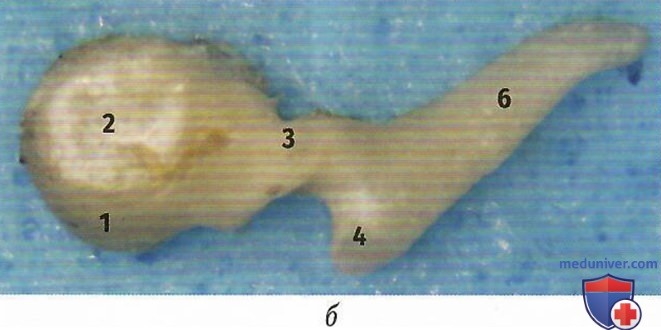

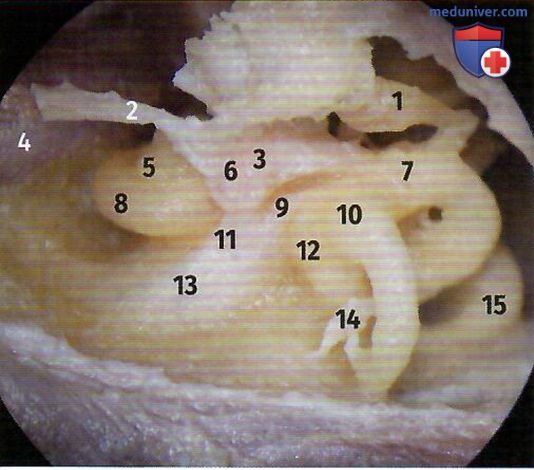

1. Молоточек (рис. 24). Головка молоточка расположена в аттике. В задней и частично внутренней части головки седловидная суставная поверхность покрыта хрящом для сочленения с телом наковальни. Между головкой и рукояткой молоточка находится шейка (см. рис. 9, 10, 12, 21, 22, 27, 48, 60-62).

Рукоятка молоточка расположена с внутренней стороны барабанной перепонки и плотно сращена с ней в области нижнего конца, образуя на ее наружной поверхности воронкообразное углубление — пупок барабанной перепонки (см. рис. 6, 8, 14, 16, 18-21, 27, 30-32, 42, 60).

От рукоятки молоточка отходят два отростка: передний и латеральный (см. рис. 6, 8, 10, 24, 27).

Связки молоточка:

- верхняя связка молоточка — идет от крыши барабанной полости вертикально вниз к головке молоточка (см. рис. 9, 47, 48);

- латеральная (наружная) связка молоточка — начинается от верхней стенки НСП и направляется к шейке молоточка (см. рис. 10);

- передняя связка молоточка — начинается от ости клиновидной кости, идет к каменисто-барабанной щели и соединяется с передним отростком и шейкой молоточка.

К внутренней поверхности основания рукоятки молоточка прикреплено сухожилие мышцы, напрягающей барабанную перепонку (см. рис. 22, 23, 30, 42).

Складки молоточка начинаются от молоточкового выступа, образованного передним отростком молоточка, и направлены соответственно вперед и назад к большой и малой барабанным остям височной кости.

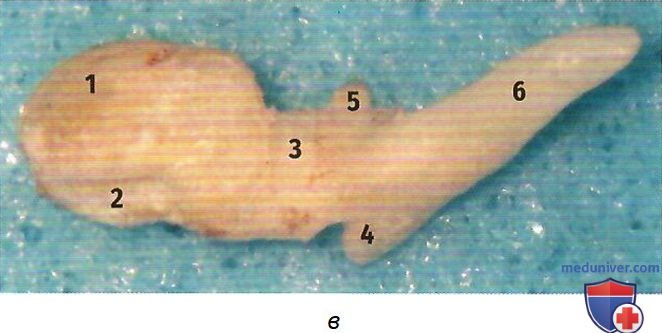

2. Наковальня (рис. 25). Тело наковальни расположено в аттике, позади головки молоточка. В передней части головки седловидная суставная поверхность покрыта хрящом для сочленения с головкой молоточка. Задний отдел тела наковальни переходит в короткую ножку, которая направлена кзади и конусообразно сужена (см. рис. 9-12, 18, 20, 27, 31, 32, 42, 47-50, 56, 60, 61, 63).

Длинная ножка отходит от тела наковальни книзу и расположена в мезотимпануме, медиальнее рукоятки молоточка. Ее нижний конец загибается внутрь и имеет небольшой лентикулярный отросток, который посредством сустава сочленяется со стременем (см. рис. 14, 19, 22, 27).

Связки наковальни:

• верхняя связка наковальни — идет от крыши барабанной полости вертикально вниз к телу наковальни (см. рис. 9, 10, 47-49);

• задняя связка наковальни — крепит короткую ножку наковальни к задней стенке барабанной полости в области ямки наковальни (см. рис. 20, 56, 61).

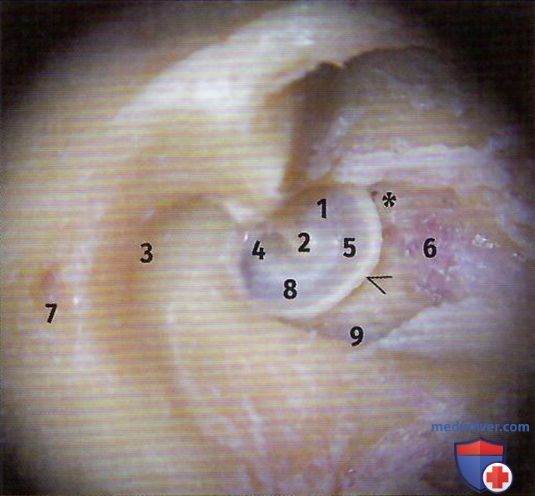

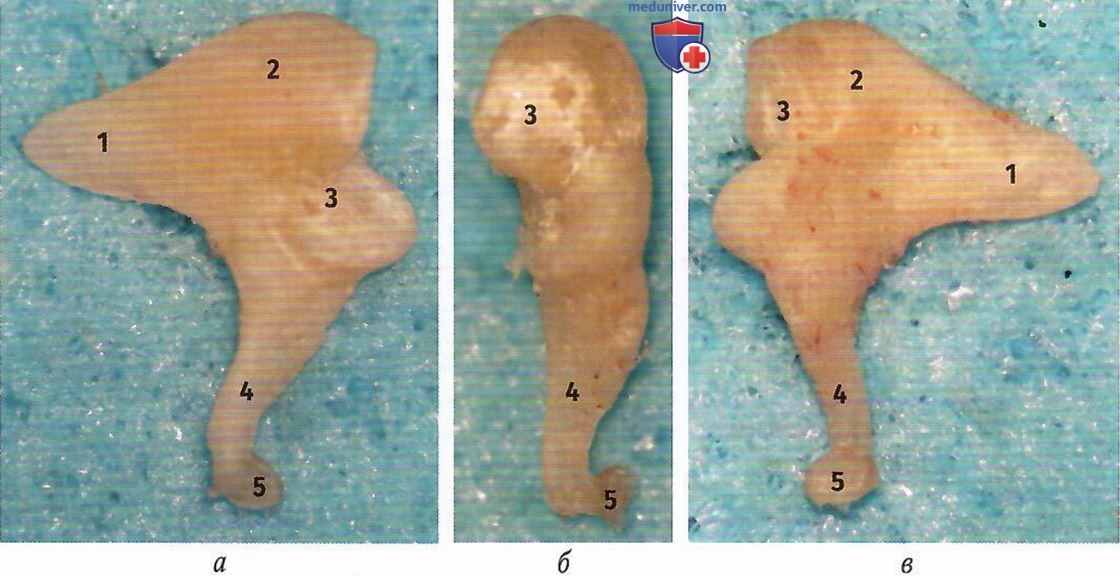

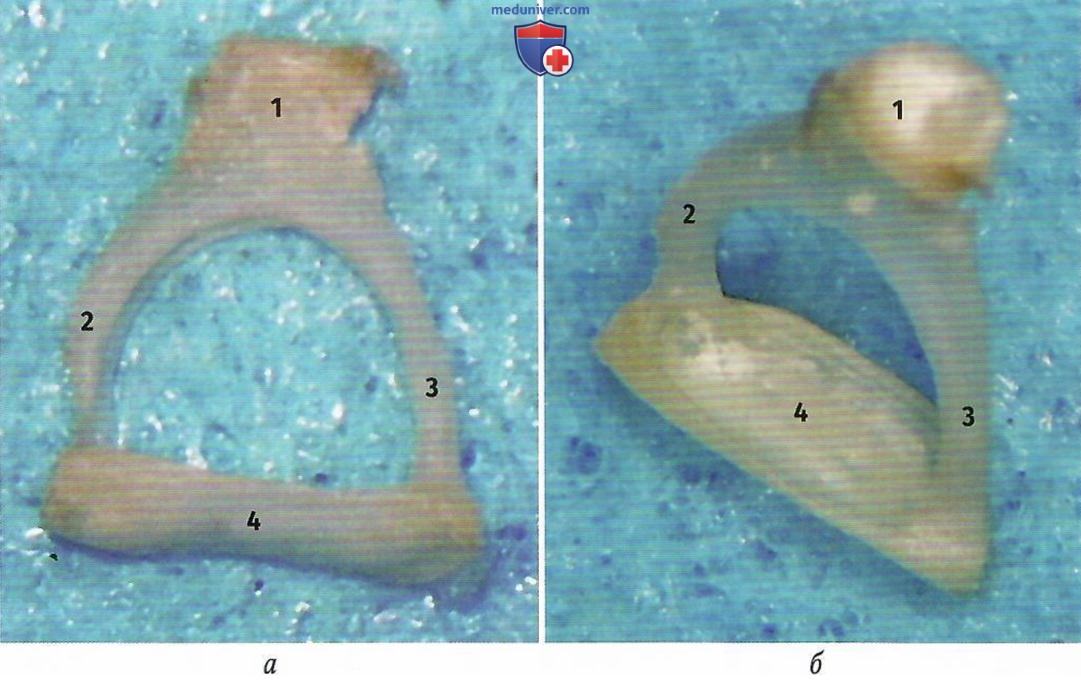

3. Стремя (рис. 26). Головка стремени имеет суставную поверхность. Книзу головка переходит в переднюю и заднюю (более массивную) ножки стремени. Дистальные концы обеих ножек соединены с основанием стремени. Основание стремени фиксировано в окне преддверия посредством кольцевой связки стремени (см. рис. 14, 23, 35, 36, 65).

Вблизи места отхождения задней ножки к головке стремени прикрепляется сухожилие стременной мышцы, которая начинается в углублении на пирамидальном возвышении (отростке) (см. рис. 14, 30, 47, 52).

Суставы слуховых косточек:

• наковально-молоточковый сустав — образован телом наковальни и головкой молоточка (см. рис. 9);

• наковально-стременной сустав — образован головкой стремени и чечевицеобразным отростком (см. рис. 21).

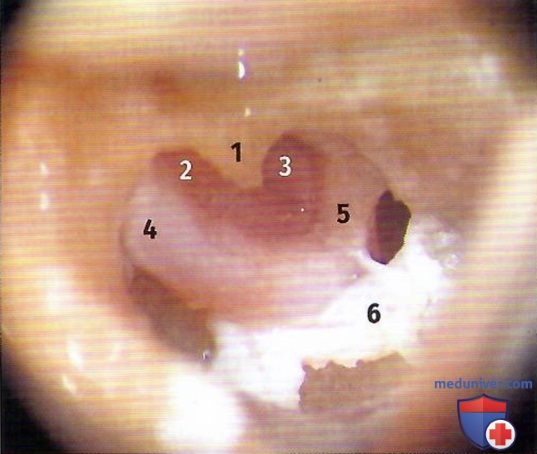

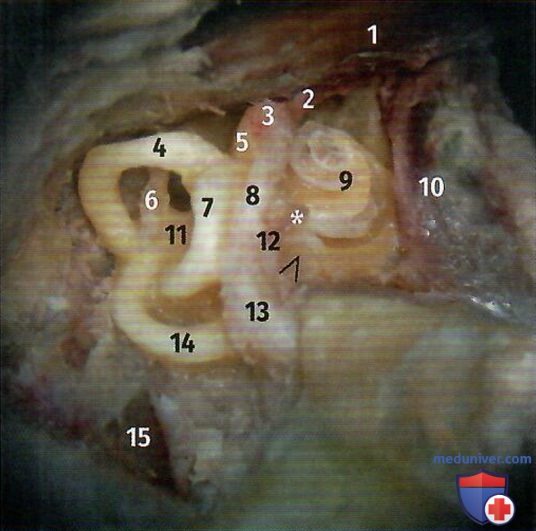

е) Внутреннее ухо. Внутреннее ухо (преддверно-улитковый орган) объединяет орган слуха (улитка) и орган равновесия (преддверие и полукружные каналы).

1. Костный лабиринт. Костный лабиринт заполнен перилимфой, в нем выделяют преддверие, три полукружных канала и улитку (см. рис. 61, 63). Внутри костного лабиринта расположен перепончатый лабиринт (см. рис. 66, 68).

2. Преддверие и система эндолимфатического протока и мешка. Преддверие расположено между барабанной полостью и ВСП. Наружная стенка преддверия является внутренней стенкой среднего уха. Внутренняя стенка преддверия образует дно ВСП. На ней имеются два углубления — сферическое (место расположения сферического мешочка) и эллиптическое (место расположения эллиптического мешочка), которые отделены друг от друга гребнем преддверия (см. рис. 53, 54).

На задней поверхности преддверия находятся пять отверстий, соединяющих его с ножками полукружных каналов. Кроме того, преддверие сообщается с преддверной лестницей улитки посредством соединяющего протока.

Книзу и кзади от гребня преддверия имеется небольшое внутреннее отверстие канальца преддверия, от которого начинается водопровод преддверия, заканчивающийся на задней поверхности пирамиды височной кости апертурой канальца преддверия. В водопроводе преддверия проходит эндолимфатический проток, оканчивающийся эндолимфатическим мешком.

Эндолимфатический проток берет свое начало от протоков сферического и эллиптического мешочков (см. рис. 53, 54). Проксимально, в области устья эндолимфатического протока, расположен эндолимфатический синус, в углублении на заднемедиальной поверхности преддверия. Следует различать костную часть эндолимфатического протока, проходящую в толще водопровода преддверия, и перепончатый эндолимфатический проток, находящийся вне водопровода преддверия.

Основная часть эндолимфатического протока расположена в пределах горизонтального аркообразного сегмента водопровода преддверия. После входа в водопровод преддверия эндолимфатический проток постепенно сужается в направлении среднего сегмента (находящегося в пределах горизонтального отдела водопровода преддверия), а затем еще больше истончается в области перешейка водопровода (см. рис. 54, 66).

Размеры эндолимфатического мешка чрезвычайно вариабельны. Его проксимальная внутрикостная часть сзади прикрыта тонкой костной пластинкой, называемой operculum (рис. 59). Дистальная же его часть находится в ямке на задней поверхности пирамиды височной кости между листками ТМО. Проксимальные отделы эндолимфатического мешка в зависимости от длины водопровода преддверия могут находиться как внутри, так и за пределами водопровода (см. рис. 54, 57, 59, 66, 67, 69).

ж) Полукружные каналы. Полукружные каналы расположены в трех взаимно перпендикулярных плоскостях. Выделяют латеральный (горизонтальный), фронтальный (передний) и сагиттальный (СПК, задний) каналы (см. рис. 51, 52, 57-61, 63-65, 67, 71).

У каждого канала есть две костные ножки: ампулярная и простая (см. рис. 31, 32, 42, 60, 63, 69). Простые костные ножки фронтального и сагиттального полукружных каналов соединяются, образуя общую костную ножку (см. рис. 65, 66).

Выпуклая часть ЛПК образует на дне входа в пещеру (aditus ad antrum) выступ ЛПК (см. рис. 30), который ввиду своего наиболее поверхностного расположения максимально подвержен риску образования фистул при длительном течении хронического гнойного процесса. Этот ориентир локализован по соседству с каналом лицевого нерва, проходящим частью параллельно, но ниже ЛПК.

СПК, как следует из его названия, находится кзади от латерального в толще пирамиды височной кости, в плоскости, практически параллельной ТМО задней черепной ямки.

Выпуклая часть фронтального полукружного канала направлена кверху и обусловливает образование на передней поверхности каменистой части височной кости дугообразного возвышения (eminentia arcuata), контактирующего с ТМО средней черепной ямки (см. рис. 5) и в редких случаях имеющего дегисценции, что может способствовать распространению воспаления из ушного лабиринта в субарахноидальное пространство и развитию менингита.

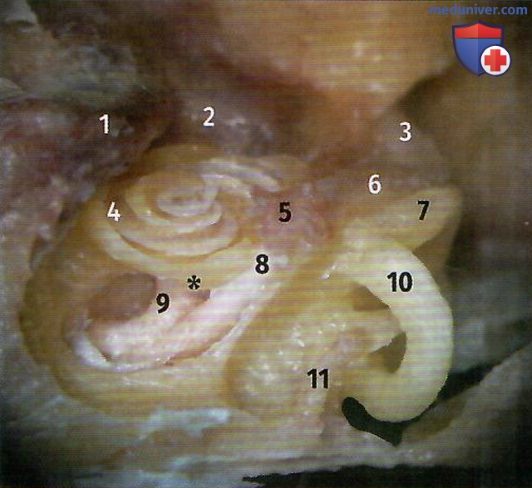

з) Улитка. Улитка имеет коническую форму. Выделяют основание улитки, направленное к ВСП, и верхушку (купол улитки), обращенную в сторону барабанной полости и мышечно-трубного канала (см. рис. 31, 32, 42, 61, 69).

В центре улитки проходит конусообразная ось — стержень улитки (модиолус), в котором расположен спиральный ганглий, от которого отходят волокна слухового нерва (см. рис. 69). Вокруг стержня винтообразно закручивается, совершая ~2,5 оборота, спиральный канал улитки (см. рис. 32-34, 3.62). Различают три завитка: основной (базальный), которому со стороны барабанной полости соответствует мыс (промонториум), средний и верхушечный (апикальный) (см. рис. 31, 32, 42, 62, 63).

В полость спирального канала на всем его протяжении вдается костная спиральная пластинка. Основанием она прикреплена к модиолусу, а ее свободный край, направляясь в сторону латеральной стенки спирального канала улитки, доходит до середины его просвета (рис. 35, 36, 70-72).

Костная спиральная пластинка вместе с улитковым протоком делит полость спирального канала на две лестницы: верхнюю, вестибулярную (лестницу преддверия), и нижнюю, барабанную (лестницу улитки) (рис. 34-40, 42, 69).

Лестницы преддверия и улитки сообщаются в области апикального завитка, а место перехода называется геликотремой. Барабанная лестница заканчивается в области окна улитки, затянутого вторичной барабанной перепонкой. Она прикреплена к костному кольцу окна улитки подобно барабанной перепонке (см. рис. 42). Необходимо отметить, что конфигурация кольца имеет неплоскостную форму, в результате чего можно выделить переднюю и заднюю части мембраны, формирующие угол, открытый в барабанную полость (см. рис. 34-39).

В окне улитки находится разной степени выраженности гребень окна улитки (см. рис. 38-40). Задненижняя часть мембраны окна улитки соединена с постепенно истончающейся спиральной связкой, кроме того, к ней приближена и частично прилежит костная спиральная пластинка.

Обе лестницы представляют перилимфатическое пространство, к которому относят и перилимфатический проток, проходящий в водопроводе улитки. Водопровод улитки связывает перилимфатическое пространство улитки с субарахноидальным пространством. Он начинается воронкообразным расширением — внутренней апертурой канальца улитки, рядом с окном улитки на нижней стенке барабанной лестницы, а заканчивается на нижней поверхности пирамиды апертурой канальца улитки кпереди от яремной ямки (см. рис. 34, 35, 38). Параллельно водопроводу улитки идет добавочный канал, в котором расположена нижняя улитковая вена. Она отводит кровь от модиолуса и латеральной стенки спирального канала, проходит по дну барабанной лестницы и выходит практически под прямым углом через капсулу улитки в добавочный канал, далее следуя к задней черепной ямке, к сигмовидному синусу (см. рис. 40, 41). Существует также непостоянный дополнительный добавочный костный канал, идущий параллельно каналу нижней улитковой вены от гипотимпанума барабанной полости до задней черепной ямки.

е) Внутренний слуховой проход. Длина ВСП составляет около 1 см, он начинается на задней поверхности каменистой части височной кости внутренним слуховым отверстием и заканчивается дном (см. рис. 3). Изнутри ВСП выстлан продолжением ТМО задней черепной ямки. Ось ВСП соответствует оси НСП.

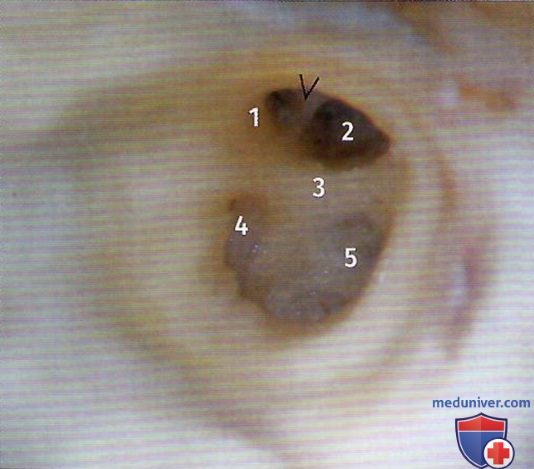

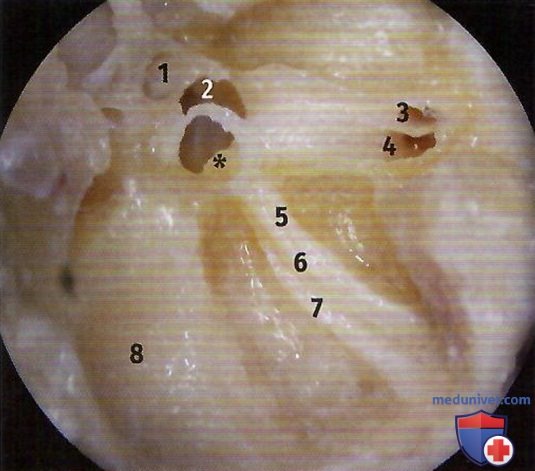

Дно ВСП разграничено поперечным гребнем на две части — верхнюю и нижнюю. Верхняя часть, в свою очередь, делится на две порции (переднюю и заднюю) вертикальным гребешком — пластинкой Билла (Bill’s bar). В верхней части ВСП кпереди от пластинки Билла расположено поле лицевого нерва (mqcto начала канала лицевого нерва), а кзади от нее — верхнее преддверное поле (место отхождения верхнего вестибулярного нерва). Ниже поперечного гребня, под полем лицевого нерва (кпереди), находится поле улитки (место начала улиткового нерва), а ниже верхнего преддверного поля (кзади) — нижнее преддверное поле (место отхождения нижнего вестибулярного нерва) (см. рис. 4, 55).

ж) Внутренняя сонная артерия. Внутренняя сонная артерия проходит в височную кость через сонное отверстие. Поднимаясь до медиальной стенки гипотимпанума, она достигает области поворота базального завитка улитки. Затем ствол сонной артерии делает поворот, направляясь кпереди и медиально, формируя тем самым ее горизонтальный сегмент и практически доходя до слуховой трубы (см. рис. 15-17, 19, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 58, 60-64, 68, 70-72).

з) Сигмовидный синус и луковица яремной вены. Сигмовидный синус представляет собой пространство между париетальным и висцеральным листками ТМО задней черепной ямки, заполненное венозной кровью. Начинаясь от поперечного синуса, сигмовидный синус изгибается книзу и кпереди, оставляя глубокое вдавление на внутренней поверхности сосцевидного отростка (см. рис. 3, 28, 43-46, 51, 56, 58-61). В верхних своих отделах сигмовидный синус сливается с верхним каменистым синусом (см. рис. 3). Преимущественно средние отделы сигмовидного синуса пронизаны венами-выпускниками, сообщающими его с задней ушной веной.

Оканчивается сигмовидный синус в области заднего края яремного отверстия, где он расширяется и формирует луковицу яремной вены, связывающую сигмовидный синус с внутренней яремной веной (см. рис. 18, 19, 23, 30, 32, 58, 70). Луковица яремной вены расположена кнутри от мастоидального сегмента лицевого нерва. Уровень протрузии луковицы яремной вены в гипотимпанум чрезвычайно вариабелен, в некоторых случаях он может достигать ниши окна улитки (см. рис. 28). Костная стенка луковицы может иметь дегисценции.

и) Лицевой нерв. Участок лицевого нерва, находящийся внутри височной кости, состоит из трех сегментов (лабиринтного, тимпанального и мастоидального), разделенных между собой двумя коленами (см. рис. 70-72).

Лабиринтный отдел берет свое начало на дне ВСП и направлен кнаружи к коленчатому ганглию (см. рис. 62-64, 66, 68, 69, 72). Этот участок лицевого нерва граничит с улиткой спереди, фронтальным полукружным каналом сзади, преддверием снизу и тонкой костной пластинкой, отделяющей его от ТМО средней черепной ямки, сверху (в редких случаях эта пластинка может быть не выражена или иметь дегисценции). Коленчатый ганглий является местом первого инфратемпорального поворота лицевого нерва — его первым коленом. От коленчатого ганглия отходит большой поверхностный каменистый нерв (см. рис. 69, 71).

Делая резкий поворот кзади в области коленчатого ганглия, лицевой нерв переходит в тимпанальный сегмент, хорошо обозримый в верхних отделах барабанной полости (см. рис. 20, 23, 32, 48, 70-72). Начало этого отдела находится между гребнем-зубом (Cog) и ложковидным отростком. Затем по медиальной стенке барабанной полости тимпанальный сегмент лицевого нерва направляется кзади, в этой своей части он находится под тонкой костной пластинкой, в которой нередко встречаются дегисценции.

Тимпанальный отдел лицевого нерва проходит над окном преддверия, в некоторых случаях нависая над ним, что может затруднять установку протеза при проведении стапедопластики. Непосредственно за окном преддверия, но не доходя до выступа ЛПК, тимпанальный сегмент переходит в мастоидальный, делая поворот книзу и формируя второе колено (см. рис. 3.42, 3.58, 3.70).

Мастоидальный отдел лицевого нерва, начинаясь кнутри от короткого отростка наковальни, спускается вниз до шилососцевидного отверстия. Он проходит кзади от пирамидального отростка, кпереди и кнутри от ЛПК (см. рис. 20, 21, 28, 31, 45, 51, 56, 57, 60, 61, 71, 72). В этой части от лицевого нерва отходит двигательная веточка, иннервирующая стременную мышцу. Примерно на границе средней и нижней третей мастоидального сегмента от лицевого нерва отходит барабанная струна (это место может быть чрезвычайно вариабельно в пределах мастоидального отдела), обеспечивающая иннервацию подъязычной и поднижнечелюстной слюнных желез, а также вкусовую чувствительность передних двух третей языка и мягкого нёба (см. рис. 30-32, 56-58, 60). Взяв свое начало от лицевого нерва, барабанная струна через толщу задней стенки барабанной полости направляется кпереди, проходит через барабанную полость под шейкой молоточка и выходит из нее через барабанно-чешуйчатую щель (см. рис. 61).

Видео №1: нормальная анатомия височной кости черепа

Видео №2: нормальная анатомия каналов височной кости

- Вернуться в оглавление раздела "Оториноларингология"

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 24.8.2022