Значение вращательной пробы Барани. Надпороговая купулометрия при опухолях мозга

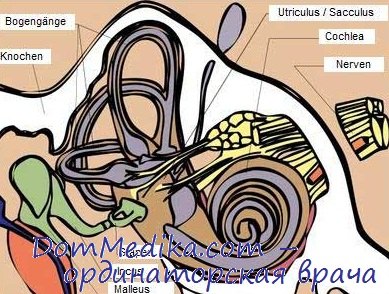

В настоящее время применяются самые разнообразные вестибулярные пробы: вращение по методу Барани; пороговая купулометрия на электровращающихся стендах с электронным управлением и со строго дозированным раздражением; надпороговая купулометрия по трапециевидной и другим программам; маятникообразный (пендулярный) тест; выявление шейного нистагма с вращением в кресле туловища при неподвижной голове; сочетанное отолитовое и купулярное раздражение с эксцентричным вращением больных.

Имеется много противопоказаний к использованию вращательной пробы. Ее нельзя проводить в декомпенсированных стадиях заболеваний, так как может резко ухудшиться состояние больных. В связи с тем, что вращение можно проводить только в компенсированной стадии различных болезней, послевращательный нистагм имеет значительно меньшую информативность, чем калорический. Так, послевращательный нистагм бывает более однообразным, изменяются его количественные характеристики, из качественных же подвергаются изменениям амплитуда, степень; чередование фаз остается более стабильным. Кроме того, при вращении всегда раздражаются оба лабиринта и в итоге мы имеем суммарный эффект от их раздражения.

Вращательная проба Барани, несмотря на ее недостатки, имеет очень важное значение для: 1) установления полного двустороннего выпадения вестибулярной возбудимости (после менингитов, применения ототоксических антибиотиков, при двусторонних невриномах VIII нерва); 2) выявления повышенных вегетативных, сенсорных и бурных дисгармоничных двигательных реакций, характерных для диэнцефально-подкоркового поражения.

Проведение нами в различных вариантах надпороговой купулометрии у здоровых испытуемых позволило найти наиболее информативные и в то же время щадящие скорости вращения и ускорения, которые затем впервые в нашей стране были применены у больных с различными нейрохирургическими заболеваниями (положительное ускорение 2°/с2, отрицательное ускорение 12°/с2 и скорости вращения 30, 60 и 90°/с, длительность вращения 3 мин). В деталях отработаны нормальные параметры вестибулярных реакций при такой программе раздражения.

Дозированное вращение по данной программе выявило новые данные по диагностике и физиологии вестибулярного анализатора при поражении ЦНС. Этот метод позволил выявить даже небольшие асимметрии вращательного, послевращательного нистагма, головокружений. Особенно четко вестибулярные асимметрии отмечались после остановки кресла на малых скоростях вращения (30°/с, 60°/с), а при больших скоростях вращения (90°/с) они исчезали. Чрезвычайно важным в теоретическом и практическом плане является то, что при асимметрии послевращательного нистагма направление его преобладания могло меняться в противоположную сторону при различных скоростях вращения. Дозированная надпороговая купулометрия позволяет наблюдать и регистрировать не только послевращательный, но и вращательный нистагм, изучать взаимодействие анализаторов (влияние отолитового раздражения на нистагм и т. д.).

Надпороговая купулометрия при опухолях мозга различной локализации и гистологии имела своеобразные особенности. При опухолях задней черепной ямки с первичной внутристволовой локализацией или резком сдавлении ствола мозга выявлялись выраженная неравномерность всех характеристик нистагма, дизритмия или арефлексия вращательного и послевращательного нистагма при полном отсутствии головокружения. В отличие от этого при опухолях мозжечка длительно оставались правильными и равномерными ритм и амплитуда вращательного и послевращательного нистагма.

Во всех случаях больные испытывали небольшой интенсивности кратковременное головокружение после остановки кресла, которое заканчивалось обычно раньше послевращательного нистагма. При асимметричных полушарных опухолях мозжечка выявлялись асимметрии вращательного и послевращательного нистагма и головокружения на всех скоростях вращения, что может быть использовано для суждения о латерализации поражения. Опухоли IV желудочка давали ЭНГ вращательного и послевращательного нистагма, похожие на ЭНГ при внутри-стволовых опухолях и опухолях мозжечка.

При опухолях VIII нерва четко выявлялась асимметрия вращательного и послевращательного нистггма со снижением вестибулярной возбудимости на стороне поражения, в то время как при вращении в кресле Барани асимметрии послевращательного нистагма почти не проявлялись.

При супратенториальных опухолях срединной локализации (опухоли гипофиза, III желудочка, краниофарингиомы) отмечено 2 варианта патологических реакций: 1) диэнцефально-подкорковая — симметрично заторможенный, слабо выраженный послевращательный нистагм при ярко проявляющемся головокружении и вегетативных реакциях; 2) заднечерепная — симметричная гиперрефлексия вращательного и послевращательного нистагма без выраженного головокружения при наличии спонтанного нистагма вследствие вторичного влияния на ствол в задней ямке.

При односторонних асимметрично располагающихся опухолях одного из полушарий головного мозга наблюдалась асимметрия вестибулярных реакций, особенно четко выраженная при малых скоростях вращения, с преобладанием в сторону, противоположную опухоли. Этот симптом в комплексе с остальными способствует уточнению диагностики стороны поражения. Злокачественные опухоли мозга протекали с более дизритмичным вращательным и послевращательным нистагмом.

Оглавление темы "Оценка вестибулярных реакций":- Значение вращательной пробы Барани. Надпороговая купулометрия при опухолях мозга

- Головокружение после экспериментальных вестибулярных проб

- Вегетативные реакции после экспериментальных вестибулярных проб

- Диагностическое значение вестибуловегетативных реакций

- Нарушение вестибулозрачкового рефлекса и вестибулососудистых реакций

- Тонус мозговых сосудов после вестибулярного раздражения

- Влияние вестибулярного аппарата на вертебробазиллярные сосуды мозга

- Влияние вегетативной нервной системы на функцию лабиринта

- Значение вестибуловегетативных реакций в диагностике патологии лабиринта

- Реакция отклонения рук после вестибулярного раздражения