Созревание лимфоцитов в тимусе. Т-лимфоидные клетки

В процессе созревания в тимусе на лимфоидных элементах частично изменяется комплекс мембранных антигенов. На ранних тимоцитах экспрессируются макромолекулы Thy1, CD5 и цитоплазматический CD3. Последний является иммуноспецифическим признаком всех Т-клеток.

Затем на кортикальных тимоцитах обнаруживаются антигены CDI, CD4 и CD8. На последнем этапе медуллярные тимоцнты разделяются на две фракции клеток, экспрессирующих либо CD4, либо CD8. Зрелые Т-лимфоциты присутствуют в периферической крови, в тимусзависимых областях селезенки, лимфатических узлов, миндалин, пейеровых бляшек. В периферической крови Т-лимфоцитарный пул представлен двумя фракциями - хелперами/эффекторами (CD4+) и супрессорами/цитотоксическими клетками (CD8+).

Т-лимфоциты CD4+ разделяются на два субтипа: Т-хелперы-1 (Тh1) и Т-хелперы-2 (Th2). Клетки первого типа способны усиливать синтез и продукцию клетками Ig, клетки второго типа - индуцировать антигенспецифическую активность Т-супрессоров.

Т-лимфоидные клетки не синтезируют и не секретируют иммуноглобулины. Они обладают способностью производить белки и гормоны (цитокины), которые регулируют пролиферацию и дифференцировку других клеток, принимают участке в клеточном иммунном ответе.

Естественные (натуральные) киллеры (NK-клетки) имеют независимую линию дифференцировки. В периферической крови они морфологически характеризуются как большие гранулированные лимфоциты с ядром с небольшой выемкой и большими азурофильными гранулами. Их фенотип CD3-, CD16+, CD56+. Они не имеют перестройки TCR, экспрессируют на мембране рецептор к CR2 (CМ). вирусу Эпштейна—Барр, Fc-рецептор - для IgG. NK-клетки способны от вечать за спонтанную клеточную цитотоксичность.

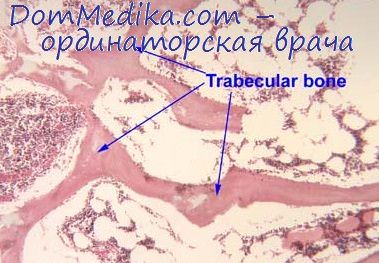

Исследование костного мозга осуществляют с помощью пункции грудины или подвздошной кости, а также трепаната подвздошной кости. Полученные данные позволяют охарактеризовать клеточность гемопоэтической ткани, ее состав, изучить морфологические и функциональные особенности костномозговых элементов. Использование различных методических подходов (морфологический и цитохимический на световом и ультраструктурном уровне, иммунофенотипический, цитогенетический, молекулярно-биологический, биохимический, радиобиологический, культуральный) позволяет расширить представление о биологии гемопоэтических клеток в норме и при различных патологических состояниях.

- Читать "Генетическая детерминация опухолевых клеток. Механизмы активации онкогенов"

Оглавление темы "Концепции развития опухолей":1. Эритропоэз. Регуляция эритропоэза

2. Тромбоцитопоэз. Регуляция тромбопоэза

3. Лимфопоэз. Созренивание лимфоцитов в костном мозге

4. Созревание лимфоцитов в тимусе. Т-лимфоидные клетки

5. Генетическая детерминация опухолевых клеток. Механизмы активации онкогенов

6. Механизмы активации протоонкогенов. Мутантные гены опухолевых клеток

7. Известные опухолевые онкогены. Амплификация онкогенов

8. Значение протоонкогенов в развитии опухоли. Онкогены лимфомы Беркитта

9. Хромосомные транслокации и гены-онкогены. Мобильные генетические элементы

10. Концепция онкогена и нарушение репарации. Антионкогены