Классификация эндокринных органов. Гипофиз: анатомия, топография

К инкреторным органам относят различные по развитию и строению железы, в большинстве случаев топографически между собой не связанные. Все эндокринные железы имеют одно общее сходство — отсутствие выводных протоков.

Наиболее удовлетворительной классификацией эндокринных органов является классификация Л. Л. Заварзина и С. И. Щелкунова (1954). Эта классификация, основанная на генетических признаках, учитывает происхождение эндокринных органов из различных видов эпителия. Кожный эпителий—бранхиогенная группа, к которой относятся щитовидная, околощитовидные, вилочковая железы и передняя доля гипофиза; эпендимоглиальный тип эпителия — задняя доля гипофиза, эпифиз, мозговое вещество надпочечника; целомический тип эпителия — корковое вещество надпочечника, половые железы; кишечный тип эпителия — островки Лангерганса поджелудочной железы.

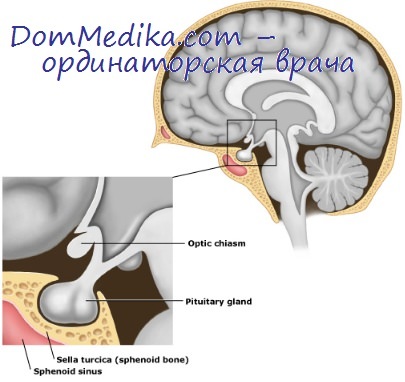

Гипофиз — округлый непарный орган, выступающий на середине нижней поверхности мозга, свободно помещается в ямке турецкого седла (sella turcica) основной кости и связан тонкой ножкой в виде воронки (infundibulum) с серым бугром мозга. У человека гипофиз имеет форму плоского тела, сплющенного в направлении спереди назад.

Средние размеры гипофиза взрослого мужчины: сагиттальный — около 11,9 мм, поперечный — 14,4, вертикальный — около 11,9 мм. Размеры гипофиза могут значительно изменяться в зависимости от патологического состояния организма, связанного с заболеванием эндокринных органов. Средний вес гипофиза, по данным одних авторов, — 34—61,8 мг, других — 60—65 мг, или 1/70000 веса тела человека. У людей в возрасте до 40 лет вес гипофиза увеличивается, а после 40 уменьшается; у новорожденных — 10—15 мг, а к началу половой зрелости увеличивается почти вдвое; у женщин вес и размеры гипофиза возрастают в период беременности, а после родов становятся прежними.

Гипофиз окружен фиброзной оболочкой, отходящей от твердой мозговой оболочки, которая входит в турецкое седло и плотно прилегает к костям. Фиброзная оболочка надвинута над ямкой турецкого седла в виде круговой складки и образует над ним узкое круглое отверстие и диафрагму, в отверстие которой проходит ножка гипофиза. Инфундибулярный отдел третьего желудочка также отчасти покрыт твердой мозговой оболочкой. Мягкая и паутинная оболочки мозга доходят лишь до диафрагмы турецкого седла и не продолжаются в его ямке. По другим данным, паутинная оболочка тоже принимает участие в образовании оболочки гипофиза, но во многих случаях, распространяясь вентрально, она только частично покрывает гипофиз.

В развитой железе человека различают переднюю и заднюю доли. На медиальном сагиттальном срезе они хорошо различимы. Образующаяся из железистого эпителия передняя доля (аденогипофиз) более плотная, имеет форму вогнутой сзади почки, бледно-желтого с красноватым оттенком цвета из-за богатства кровеносными сосудами; задняя доля (нейрогипофиз) - маленькая, округлая, зеленовато-желтого цвета благодаря пигменту, скопляющемуся в ее тканях.

Между передней и задней долями гипофиза расположены промежуточная и туберальная доли.

Гипофиз, как известно, соединяется с дном третьего желудочка гииофизарной ножкой, проходящей через отверстие в складке твердой мозговой оболочки, которая закрывает вход в полость турецкого седла. В эту ножку вдается в виде воронки полость желудочка, которая оканчивается, подходя к железе, а иногда несколько углубляется и в нейрогипофиз. Стенки воронки состоят из нервной ткани, являющейся продолжением стенки третьего желудочка. Продолжаясь в железе, эта ткань составляет заднюю долю, где образует массив плотной волокнистой ткани — нервную долю (pars infundibularis).

Учебное видео классификации эндокринных органов

- История эндокринологии. Древняя история изучения гормональных болезней человека

- История изучения болезней щитовидной железы. Истоки хирургии щитовидной железы

- История выделения первого гормона человека. Эндокринология 19 века

- История изучения зоба и сахарного диабета. Представление о зобе в 19 веке

- История отечественной эндокринологии 19 века. Белоруссия в изучении эндокринных заболеваний

- Отечественная эндокринология 20 века. Институты и лаборатории по изучению гормональных болезней

- Работы И. П. Павлова по эндокринологии. С. Г. Генес, М. Ф. Гулый, С. М. Лейтес, В. Я. Данилевский в эндокринологии

- Заслуги отечественных эндокринологов клиницистов: Н. Н. Бурденко, Б. Г. Егорова, О. В. Николаева, Н. М. Иценко

- Развитие эндокринологии в Белоруссии. Ученые-эндокринологи Минска

- Классификация эндокринных органов. Гипофиз: анатомия, топография