Вегетативная нервная система при гипоксии. Сердечная деятельность при гипоксии

В связи со сказанным ниже приводится в значительной мере схематизированная характеристика наиболее общих и типичных для острой гипоксии изменений функций органов и систем. Проявления нарушений функций при острой гипоксии раньше всего обнаруживаются в сфере ВНД. Вначале нарушаются двигательные акты, требующие наиболее точной координации.

С увеличением тяжести гипоксии на смену повышенной двигательной активности, направленной на поиск выхода организма из данного состояния, возникает гиподинамия, а в дальнейшем могут развиваться клоничес-кие и тонические судороги, часто сопровождающиеся развитием автоматических движений. Последнее свидетельствует о существенных нарушениях корковой деятельности и растормаживании подкорковых двигательных центров. В таких условиях организм самостоятельно из создавшейся ситуации обычно выйти не может.

При быстром подъеме на высоту, особенно в сочетании с физической нагрузкой, может развиться острый отек легких. Его связывают с легочной гипертензией, повышением проницаемости альвеолярно-капиллярных мембран и изменением свойств крови.

Нарушения кровообращения вначале обычно проявляются тахикардией, нарастающей параллельно ослаблению сократительной функции сердца и уменьшению его ударного объема вплоть до так называемого нитевидного пульса. На ЭКГ отмечаются изменения интервала PQ, деформация комплекса QRS, резкое увеличение зубца Т или его уменьшение и инверсия и другие феномены, связанные с нарушением центральной регуляции, электролитного состава и гипоксией самого сердца.

Экстрасистолии, мерцание предсердий или фибрилляция желудочков чаще возникают при ишемии миокарда, а не при общей гипоксии. Помимо ограничения кровотока через ткани, нарушения микроциркуляции сопровождаются затруднением диффузии кислорода из капиллярной крови в клетки.

Важным механизмом уменьшения частоты сердечных сокращений и острой гипотензии при тяжелой гипоксии является ослабление симпатико-адреналовых влияний. В результате ослабления этих влияний на прекапиллярные сфинктеры кровь переходит в капилляры и венулы, следствием чего становится венозный застой, снижение венозного возврата и ударного объема сердца.

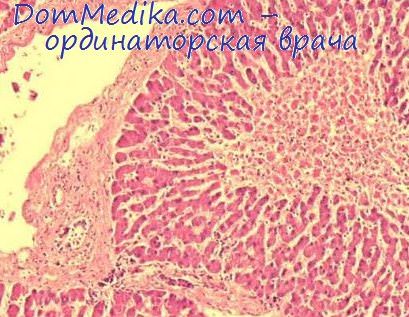

При тяжелой гипоксии имеет место увеличение тонического влияния блуждающих нервов на сердце (вагус-пульс). Усиленные парасимпатические влияния при возрастании тяжести гипоксии обычно сохраняются более длительно, чем симпатико-адреналовые, но в дальнейшем и они ослабевают. Деятельность сердца и сосудов определяется уже не нервными побуждающими и тормозными влияниями, а гуморальными факторами (продукты распада АТФ, ионы Н+, К+ и др.), действием продуктов распада клеточных структур (лизосомальные гидролазы, вазодилататоры печеночного и энтералыюго происхождения) и состоянием метаболических процессов в кардиомиоцитах, клетках проводящей системы и миоцитах сосудов.

- Читать "Влияние гипоксии на иммунную систему. Приспособительные реакции при гипоксии"

Оглавление темы "Гипоксия организма":1. Сердечно-сосудистый тип гипоксии. Циркуляторная гипоксия

2. Причины циркуляторной гипоксии. Недостаточность кровообращения

3. Диагностика циркуляторной гипоксии. Гемический тип гипоксии

4. Причины гемической гипоксии. Образование метгемоглобина и карбоксигемоглобина

5. Тканевой тип гипоксии. Причины тканевой гипоксии

6. Смешанный тип гипоксии. Причины тканевой гипоксии

7. Изменения органов при гипоксии. Чувствительность мозга к гипоксии

8. Вегетативная нервная система при гипоксии. Сердечная деятельность при гипоксии

9. Влияние гипоксии на иммунную систему. Приспособительные реакции при гипоксии

10. Компенсация гипоксии организмом. Внешнее дыхание, гемодинамика при гипоксии