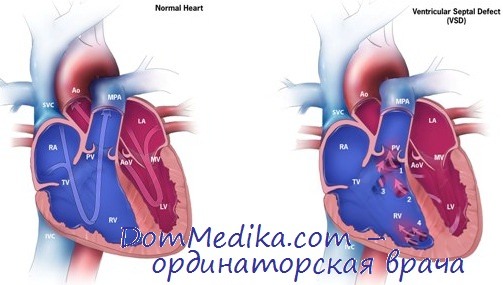

Классификация дефектов межжелудочковой перегородки. Фазы сокращения сердца при ДМЖП

Мы полагаем, что по характеру нарушенных функций аппарата кровообращения целесообразно различать три группы больных с дефектами межжелудочковой перегородки:

1. Малый дефект межжелудочковой перегородки с артерио-венозным шунтом.

2. Высокий дефект межжелудочковой перегородки с артерио-венозным шунтом.

3. Высокий дефект межжелудочковой перегородки с венозно-артериальным шунтом.

Согласно принятого нами деления на три группы больных, в каждой из них производилось изучение динамики сокращения правого желудочка.

Среди больных с малым дефектом межжелудочковой перегородки отмечается практически нормальная длительность фаз сердечного цикла. Наиболее важным показателем удовлетворительности динамики сокращения правого желудочка у больных этой группы является тот факт, что длительность изометрического сокращения не превышала 0,03 секунды. Вместе с тем у больных этой группы, как правило, оказывается существенно удлиненной по сравнению с нормой длительность фазы асинхронного сокращения, которая колебалась от 0,07 до 0,10 секунды.

Среди больных второй группы, у которых имеется большой дефект межжелудочковой перегородки, начинает выявляться нарушение фазовой структуры сокращения правого желудочка. Это в первую очередь относится к удлинению времени изометрического сокращения желудочков, которое колебалось у разных обследованных от 0,03 до 0,08 секунды. Мы обратили внимание на то, что между длительностью этой фазы и уровнем легочноартериолярного сопротивления отмечается удовлетворительная корреляция. Так, например, при легочноартериолярном сопротивлении в 550 дин. сек см-5 изометрическое сокращение длится 0,03 секунды, в то время как при легочноартериолярном сопротивлении 1127 дин. сек. см-5 изометрическое сокращение увеличивается до 0,08 секунды.

Длительность фазы асинхронного сокращения у больных второй группы в среднем короче, чем у больных первой группы, и приближается к нормальной.

Изометрическое расслабление же, наоборот, начинает удлиняться, составляя в среднем 0,074 секунды.

Фазовая структура сокращения правого желудочка у всех больных третьей группы оказалась нарушенной. Изометрическое сокращение колебалось от 0,06 до 0,08 секунды, т. е. во всех случаях длительность этой фазы более чем в два раза превышали должную. Фаза изометрического расслабления у этих больных колебалась в пределах от 0,07 до 0,10 секунды, составляя в среднем 0,083 секунды. Фаза асинхронного сокращения в среднем оказалась более короткой, чем в норме.

Сравнивая приведенные данные длительности фаз сердечного сокращения для каждой из трех групп больных с межжелудочковым дефектом, мы отметили следующие закономерности:

1) асинхронное сокращение оказывается тем короче, чем выраженнее характер гемодинамических сдвигов;

2) изометрическое сокращение четко коррелирует с тяжестью легочной гипертензии и оно тем длинее, чем выше величина легочноартериолярного сопротивления;

3) изометрическое расслабление удлиняется с нарастанием тяжести нарушения динамики кровообращения малого круга.

Генез всех изменений фазовой структуры сердечного сокращения чрезвычайно сложен и во многом продолжает еще оставаться неясным. Мы предполагаем, что описанные изменения динамики сокращения правого желудочка связаны с его ролью в осуществлении гемодинамики при наличии межжелудочкового шунта.

Динамика сокращения правого желудочка при болезни Толочинова—Роже практически не нарушена. Это, по-видимому, связано с тем, что у этих больных наблюдается нормальное или умеренно повышенное легочно-артериолярное сопротивление. При наличии большого дефекта межжелудочковой перегородки степень нарушения фазовой структуры определяется характером нарушения динамики легочного кровообращения. На ранних этапах заболевания, когда легочноартериолярное сопротивление носит функциональный, обратимый характер и сброс крови направлен из левого желудочка в правый, ведущая роль в осуществлении функции кровообращения как в малом, так и в большом круге принадлежит левому желудочку.

При развитии необратимых, склеротических процессов в сосудистом русле малого круга, когда легочноартериолярное сопротивление выше периферического и шунт крови становится венозно-артериальным, эту роль начинает выполнять правый желудочек, в связи с чем и меняется картина сердечного сокращения. У больных второй группы имеется умеренное нарушение динамики сердечного сокращения, тогда как у больных третьей группы оно более выражено. Подтверждением этому служит тот факт, что фазовая структура сердечного сокращения правого желудочка у больных третьей группы начинает приближаться к таковой левого желудочка.

- Читать "Давление в правом желудочке при дефекте межжелудочковой перегородки. Ангиокардиография при ДМЖП"

Оглавление темы "Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП)":- Дефект межжелудочковой перегородки. Болезнь Толочинова—Роже

- Гемодинамика при дефекте межжелудочковой перегородки. Градиент давления в желудочках при ДМЖП

- Величина дефекта межжелудочковой перегородки. Легочноартериальное сопротивление при ДМЖП

- Морфология легочных артерий при ДМЖП. Малый круг кровообращения при ДМЖП

- Классификация дефектов межжелудочковой перегородки. Фазы сокращения сердца при ДМЖП

- Давление в правом желудочке при дефекте межжелудочковой перегородки. Ангиокардиография при ДМЖП

- Пример дефекта межжелудочковой перегородки у ребенка. Пример диагностики ДМЖП

- Селективная ангиокардиография при ДМЖП. Значение ангиографии при ДМЖП

- Сочетание ДМЖП с аортальной недостаточностью. Диагностика аортальной недостаточности при ДМЖП

- Сочетание ДМЖП со стенозом легочной артерии. Диагностика стеноза легочной артерии при ДМЖП