Морфология области диафрагмопластики. Сроки срастания сердца и диафрагмы

При втором методе операции рана сердца (место резекции аневризмы) также имела вид продольной узкой щели, выполненной эритроцитами и фибрином. Края раны соединены швами. Они представлены рубцовой тканью, пронизанной кровоизлияниями с участками омертвения. Сосуды эпикарда и лоскута (особенно в субсерозных слоях) расширены, в них видны стазы, лейкостазы, а в окружности сосудов — отек, разрыхление тканей и периваскулярные диапедезные кровоизлияния.

Микроскопическая картина при вскрытии собак, погибших в 1-е и 2-е сутки после резекции аневризмы с последующей пластикой, почти ничем не отличалась от той, которая была обнаружена в предыдущей группе опытов. В зоне операции также обнаруживались гиперемия и отек тканей, кровоизлияния. Диафрагмальный лоскут, подшитый к сердцу, был виден отчетливо, он имел темно-красный цвет с синюшным оттенком, по краям его располагались швы, прикрепляющие лоскут к стенке сердца.

При вскрытии сердца было видно, что лоскут плотно прилегает к передней степке левого желудочка и к области верхушки, полностью закрывая ушитую рану сердца. Последняя имела продольное направление по отношению к продольной оси сердца; края раны представлены рубцовой тканью и плотно соединены узловатыми шелковыми швами; в полости левого желудочка тромботических масс не обнаружено. На месте выкраивания диафрагмалыгого лоскута в левой половине диафрагмы имелась ушитая узловатыми швами рана, а в полости перикарда и левой плевры определялась серозно-геморрагическая жидкость в небольшом количестве.

Через 5 дней после диафрагмопластики подшитый к стенке аневризмы диафрагмальный лоскут плотно прилежит к сердцу и спаян с ним фибринозными наложениями, которые отчасти пронизаны гистиоцитарными элементами, т. с. имеют место явления организации фибрина. В лоскуте и в эпикарде по-прежнему отмечаются гиперемия сосудов, отек ткани, диапедезные кровоизлияния. Однако наряду с этим видна более значительная воспалительная инфильтрация тканей сегментоядерными лейкоцитами и гистиоцитами.

В мышечной ткани лоскута часть волокон находится в состоянии дистрофии, причем последняя больше видна в тех волокнах, которые прилежат к сердцу, в наружных двух третях толщи лоскута изменений мышечной ткани не обнаружено.

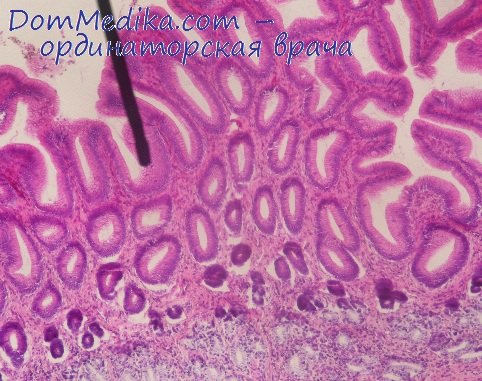

Спустя 9 дней после операции диафрагмальный лоскут плотно сращен со стенкой сердца посредством грануляционной ткани, богатой клеточными элементами и сосудами. Местами их срастание настолько интимное, что границы сердца и лоскута едва различимы. В эпикарде отмечены фиброз (результат старого вмешательства), гиперемия сосудов и густая инфильтрация лейкоцитами и разнообразными гистиоцитарными элементами, лимфоидными, эпителиоидными клетками, фибробластами.

Небольшая часть мышечных волокон диафрагмального лоскута в состоянии дистрофии и атрофии. Межуточная соединительная ткань лоскута, особенно вблизи эпикарда и в местах атрофических и дистрофических изменений мышечных волокон, инфильтрирована гистиоцитарными элементами и сегментоядерными нейтрофильными лейкоцитами.

Оглавление темы "Морфология аневризм сердца и диафрагмопластики":1. ЭКГ при травтматическом перикардите. ЭКГ после диафрагмопластики

2. Морфология лоскута диафрагмы после пластики аневризмы. Срастание диафрагмы с эпикардом

3. Морфология области диафрагмопластики. Сроки срастания сердца и диафрагмы

4. Кровоснабжение области диафрагмопластики аневризмы сердца. Эффективность диафрагмопластики аневризмы сердца

5. Диафрагмопластика на отдаленных сроках. Значение лоскута диафрагмы на месте аневризмы сердца

6. Хроническая аневризма сердца. Анатомия аневризмы сердца

7. Формы аневризмы сердца. Локализация аневризмы сердца

8. Гистология аневризмы сердца. Гистологические виды аневризм сердца

9. Васкуляризация аневризмы сердца. Кальцинирование аневризм сердца

10. Нервный аппарат аневризмы сердца. Эндокард и эпикард при аневризме сердца