Вены Тебезия. Анастомозы между коронарными сосудами

Реактивность кровеносных сосудов обеспечивается также структурным своеобразием артерио-венозной коронарной системы и ее широкими компенсаторными возможностями. В условиях нарушения проходимости основных ветвей венечных артерий в кровоснабжении миокарда принимают участие вены Тебезия. После перевязки всех венечных артерий коронарный кровоток уменьшается на 66%: одна треть крови поступает в миокард из полостей сердца через тебезиевы сосуды и экстракардиальные анастомозы, соединяющие сосуды сердца с другими органами. Экспериментально доказана направленность кровотока по сосудам Тебезия из камеры желудочков в толщу миокарда. Установлено также, что через тебезиевы сосуды вытекает до 60—90% жидкости.

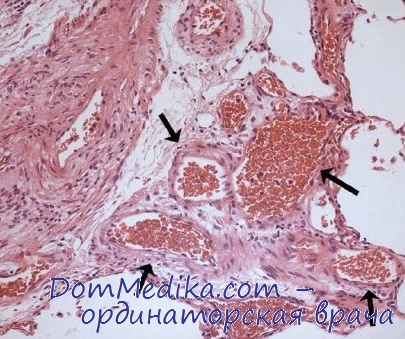

Многие исследователи находят большое число сосудистых анастомозов между всеми сердечными артериями во всех слоях миокарда, во все возрастные периоды.

Анастомозов особенно много между бассейнами правой и левой венечных артерий и в межжелудочковой перегородке, меньше в области правого желудочка. Они увеличиваются в условиях патологии. Стенозирующий атеросклероз венечных артерий и хроническая коронарная недостаточность нриводят к развитию дополнительных анастомозов и увеличению калибра ранее существующих. Изучение в человеческом сердце межкоронарных анастомозов при помощи шариков (диаметром 35—45 ц. и 75—90 ц.) показало, что в интактном сердце анастомозы встречаются редко, при гипертонической болезни и клапанных поражениях сердца они обнаруживаются в 43—50%, а при атеросклерозе, фиброзе и инфарктах миокарда — в 75—100%.

Обильные анастомозы существуют и между венами сердца, которые по сравнению с артериями развиты более сильно. Анастомозы между венами имеются во всех отделах сердца, а также в перикарде, аорте и легочной артерии.

При перевязке венечного синуса у собак через 3—5 недель обильно развиваются артериальные и уменьшаются венозные анастомозы. После перевязки правой венечной артерии в ней возникает ретроградный кровоток за счет усиления капиллярного кровотока и поступления крови по артерио-венозным анастомозам. При зажатии огибающей ветви левой венечной артерии кровоток в ней уменьшается в 5 раз, а давление дистальнее перевязки падает в 2% раза.

При коронарной недостаточности наблюдается образование новых синусов и смыкание их с капиллярами, венами и артерио-венозными анастомозами. При нарушении венечного кровообращения коллатеральное кровоснабжение в сердце может осуществляться также за счет сосудистых сплетений перикарда, пищевода, бронхов, легких, диафрагмы, через vasa vasorum аорты и легочной артерии. Незначительные экстракардиальные анастомозы располагаются в месте впадения полых, легочных вен, легочной артерии и у места выхода аорты.

Развитие коллатерального кровообращения при постепенном сужении основных стволов коронарных сосудов атеросклеротическим процессом свидетельствует о высоких компенсаторных возможностях организма, часто обеспечивающих функциональную полноценность коронарной системы. В условиях хорошо развитого коллатерального кровообращения закрытие просвета крупного сосуда тромбом может не вызвать развития некроза, так как в подобных случаях нарушенное прохождение крови по магистральному сосуду компенсируется кровообращением по сети развитых анастомозов.

В эксперименте такая возможность доказана Блюмгартом. Он исследовал степень развития коллатерального кровообращения в миокарде свиньи и пришел к заключению, что фактор времени для развития коллатерального кровообращения имеет первостепенное значение. Перевязка крупных венечных артерий у свиней вызывает гибель всех животных. Но при постепенном снижении проходимости одной из коронарных артерий на 75% в течение 12 или более дней происходит развитие обильных коллатералей, обеспечивающих питание области миокарда, снабжаемой суженной артерией. Если раньше наложение лигатуры на одну из венечных артерий вызывало смерть животных, то в новых условиях после предварительного сужения перевязка всех главных артерий проходила благополучно и ни одно животное не погибало.

При микроскопическом исследовании мышцы сердца в ней не находили каких-либо тяжелых патологических изменений.

После перевязки венечной артерии у выхода огибающей ветви все собаки погибали от инфаркта миокарда. Если за 6—10 месяцев до этого перевязать венечный синус, то выживали 9 из 10. Известно также, что у ряда лиц с полной облитерацией обоих устьев венечных артерий отсутствовали какие-либо проявления нарушений кровоснабжения миокарда и никаких признаков инфаркта миокарда не обнаруживали.

Таким образом, можно считать, что только одно нарушение кровоснабжения миокарда еще не может быть определяющим и главным моментом развития инфаркта сердца, тем более что после экспериментальной перевязки левой коронарной артерии кровоток ниже лигатуры увеличивается от 50 до 250%, а давление ниже места перевязки остается положительным.

- Читать "Кровоснабжение рубца после инфаркта миокарда. Анастомозы коронарных сосудов при инфаркте миокарда"

Оглавление темы "Реактивность коронарных сосудов":- Влияние эуфиллина и строфантина на сердце при гипертонии. Гипоталамус при гипертонии

- Сосудистая стенка при гипертонии. Реактивность кровеносных сосудов при стенокардии и инфаркте миокарда

- Иннервация сердечных сосудов. Рецепторы коронарных сосудов

- Вены Тебезия. Анастомозы между коронарными сосудами

- Кровоснабжение рубца после инфаркта миокарда. Анастомозы коронарных сосудов при инфаркте миокарда

- Причины коронарной недостаточности. Механизмы развития стенокардии и инфаркта миокарда

- Атеросклероз как причина коронарной недостаточности. Физическая и психическая перегрузка как причина инфаркта миокарда

- Травма как причина инфаркта миокарда. Коронарная недостаточность при травме черепа и мозга

- Инфаркт миокарда при физическом перенапряжении. Безболевые формы стенокардии

- Адаптация миокарда к инфаркту миокарда. Иммунитет в постинфарктный период