Техника аортографии при коарктации аорты. Контракстные исследования аорты при коарктации

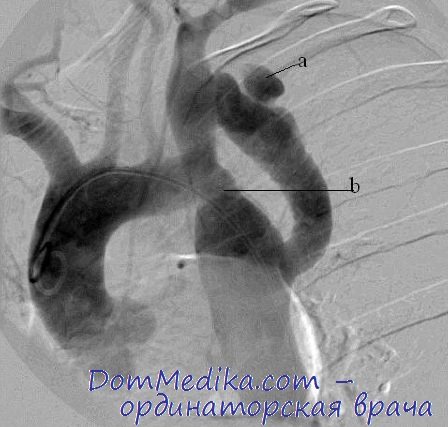

При выявлении коарктации аорты аортография в латеральной проекции предпочтительнее фронтальной. Однако лучшей является левая косая проекция. Вместе с тем, надежнее иметь две проекции, так как несколько затемненных сосудов могут наслаиваться в одной и быть свободными в другой плоскости. Наличие левой косой или двух проекций облегчает изучение коарктации и ее связи с артериальным протоком.

При расположении последнего выше или на уровне коарктации наполнение легочной артерии контрастированной кровью из аорты обнаруживает функционирующий проток; при расположении его ниже сужения проток может быть не выявлен, даже если он открыт.

К этому следует добавить, что только серийное исследование с частотой смены кадров не менее шести в секунду обеспечивает получение полной анатомической информации. В редких, но все же встречающихся случаях атипичной локализации сужения аорты аортография позволяет установить точный топический диагноз и избежать возможного ошибочного плана операции. О подобных наблюдениях сообщали Ю. Е. Березов с соавт. , наблюдавшие атипичную локализацию у 3 из 80 больных с коарктацией аорты.

О двух аналогичных случаях коарктации аорты сообщили Б. Л. Королев, И. Б. Дынник (1968), Dotter, Steinberg (1952) и Freeman (цит. по Zimmerman, 1959). Метод чрескожной ретроградной катетеризации и аортографии в настоящее время должен быть методом выбора в диагностике коарктации аорты.

Рекомендуемый некоторыми авторами (Loose с соавт., 1966) метод катетеризации и аортографии пункцией подключичной артерии мы считаем опасным у больных с коарктацией аорты из-за возможностей массивного кровотечения в плевральную полость из сосуда с высоким артериальным давлением, которое может быть с трудом распознано или вообще просмотрено. В тех случаях, когда невозможно выполнить чрескожную ретроградную катетеризацию (у маленьких детей), или в тех случаях, когда для исключения сопутствующих пороков сердца предпринята венозная катетеризация, траиссептальная пункция левого предсердия с последующей атрио- или вентрикулографией, обеспечивает получение надежного изображения левого желудочка, аорты и сопутствующих аномалий при коарктации аорты.

Транссептальная вентрикулография, выполненная 12 больным, дает отличную видимость аорты, обеспечивает знание точного уровня и степени коарктации, состояния сегментов аорты, необходимых для анастомоза. Ретроградная и траиссептальная ангиокардиография позволяют выявить и коарктацию аорты с открытым артериальным протоком. Частота подобных сочетаний колеблется в пределах до 10%. Мы наблюдали 7 больных с коарктацией аорты, у которых имел место сброс крови на уровне артериального протока. Артериальный проток в одном случае располагался выше сужения, в трех— на уровне и в трех — ниже сужения аорты. К описанной ранее клинической картине коарктацни аорты следует добавить выслушиваемый у всех этих больных во втором межреберье слева у грудины систоло-диастолический или только диастолический шумы и нарушение гемодинамики, обусловленные сбросом крови из аорты в малый круг кровообращения. Сочетание этих двух аномалий усиливает нарушения гемодинамики и ухудшает прогноз, особенно при развитии легочной гипертензии.

Точность и своевременность диагностики порока у этих больных приобретают особое значение. В этих случаях показана венозная катетеризация сердца.

Мы уже указывали о сопутствующей коарктации недостаточности аортальных клапанов. Последнюю мы встретили лишь у двух больных. Природу аортальной недостаточности нелегко установить. Она может быть следствием двустворчатого клапана аорты, либо результатом резкого расширения восходящей аорты и относительной недостаточности клапанов аорты. В ряде случаев коарктация аорты встречается в комбинации с аортальным стенозом. Подобное сочетание мы наблюдали у трех больных: у двух с подклапанным и одного — с клапанным сужением.

При этом следует заметить, что выявление поражения аортальных клапанов возможно только с одновременной регистрацией давления при ретроградной и транссептальной катетеризации и кардиографии.

Выявленные при этом характер коарктации аорты, ее тип, сопутствующие пороки развития (открытый артериальный проток, аортальная недостаточность, стеноз устья аорты) определяют план хирургического лечения, а в ряде случаев и прогноз.

Из 50 исследованных больных 31 оперирован; им произведены различные типы операций: резекция сужения и анастомоз аорты конец в конец, резекция сужения с вшиванием протеза, рассечение сужения и вшивание заплаты и обходное шунтирование. Расхождений диагноза не было.

- Читать далее "Стеноз устья легочной артерии. Виды и клиника стеноза устья легочной артерии"

Оглавление темы "Диагностика пороков аорты и легочной артерии":- Стеноз устья аорты. Виды сужения аорты

- Клапанный стеноз устья аорты. Клиника сужения аорты

- Диагностика клапанного стеноза устья аорты. Ангиокардиография при клапанном стенозе аорты

- Подклапанный стеноз аорты. Гипертрофический стеноз устья аорты

- Коарктация аорты. Типы коарктации аорты

- Сочетания коарктации аорты. Нарушения гемодинамики при коарктациях аорты

- Рентгенография при коарктации аорты. Аортография при коарктациях аорты

- Техника аортографии при коарктации аорты. Контракстные исследования аорты при коарктации

- Стеноз устья легочной артерии. Виды и клиника стеноза устья легочной артерии

- Диагностика стеноза легочной артерии. Катетеризация сердца при стенозе легочной артерии