Миозин под действием гипоксии. Реактивность сосудов сердца на фоне стенокардии

Гипоксия миокарда во время приступа грудной жабы, как правило, сопровождается гипергликемией, изменением липоидного обмена, нарушением обмена жирных кислот, а иногда и гиперхолестеринемическим ксантоматозом (S. L. Lenegre).

Гипоксия повышает потребность сердца в кислороде. Однако возникающая увеличенная потребность сердца в кислороде но может быть компенсирована по ряду причин: снижается содержание цитохромов, частично инактивируются дыхательные ферменты, расстраиваются движения диафрагмы, что сопровождается нарушением внешнего дыхания, понижается содержание сократительного белка миозина и тем значительнее, чем длительнее сохраняется гипоксическое состояние организма.

Указанные нарушения протекают на фоне расстройства белкового, углеводно-фосфорного и липоидного обменов.

Выше нами было сказано о дистрофических процессах в сосудистых стенках, возникающих под влиянием гипоксии, связанной с нарушением проницаемости сосудов и вытекающими отсюда расстройствами минерального и водного обменов.

Главным повреждающим действием гипоксии на сердце является уменьшение миозина. При резком нарушении клеточного дыхания происходит уменьшение сократительного белка в сердце. «Задушение» миокардиальных клеток вызывает истощение сократительного вещества в них, в результате чего сердце не может противостоять дефициту дыхательной функции, лишаясь главного сократительного вещества. В условиях хронической гипоксии сердце подготавливается таким образом к явлениям сердечной недостаточности.

Реактивность сосудов сердца на фоне стенокардии

Реактивность сосудов сердца человека, погибшего во время приступа грудной жабы, изучена в 25 случаях. Возраст больных этой группы колебался от 49 до 70 лет. Все входящие в эту группу больные уморли скоропостижно. Большая часть из них умерла до поступления в Институт имени Склифосовского; остальные — в приемном отделении через 1—2 часа после поступления.

Больные страдали как грудной жабой напряжения, так и покоя; ангинозные приступы за определенное время до смерти (от 1—3 дней до 1—2 месяцев) учащались и, как правило, протекали в более тяжелой форме. Загрудинные боли носили сжимающий или ноющий характер с типичной для них иррадиацией в левую руку, левую лопатку, левую половину шои. Последнему приступу часто предшествовали или отрицательные эмоции, или сильное физическое напряжение.

Около половины больных, погибших в состоянии приступа стенокардии, страдало гипертонической болезнью; 20 больных перенесли инфаркт миокарда левого желудочка сердца. У одного больного обширный рубец от перенесенного инфаркта был обнаружен не только в левом, но и в правом желудочке сердца. В 3 случаях в миокарде наблюдались островки рубцовой ткани, оставшиеся на месте микронекрозов, и только в 2 случаях в сердце не обнаружено никаких очаговых изменений.

Выраженная гипертрофия сердечной мышцы имела место у 14 больных. Максимальный вес сердца в этой группе равнялся 550 г, минимальный — 351 г.

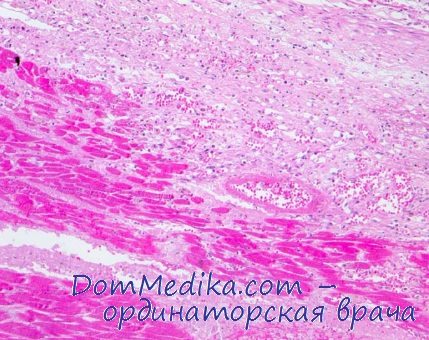

При макроскопическом обследовании сердца найдены изменения, указывающие на острое нарушение венечного кровообращения. На разрезе миокард имел неравномерную окраску, мелкие ишемические участки сердечной мышцы сочетались с резко полнокровными. При микроскопическом изучении в этих отделах сердца обнаруживались: фрагментация мышечных волокон, кариолизис и пикноз ядер, мелкие кровоизлияния. В стенках венечных артерий найдены старые и свежие кровоизлияния в толщу атеросклеротических бляшек, плазматическое пропитывание стенок мелких сосудов.

Во всех случаях этой группы наблюдался атеросклероз венечных сосудов: в 2 случаях он был выражен слабо, в 3—умеренно и в 20 — резко. При резком атеросклерозе поражались все крупные стволы коронарных артерий. Атеросклеротические бляшки, как правило, имели многослойный характер; некоторые из них содержали атеромы, окруженные лииофагами и клетками грануляционной ткани с большим количеством тонкостенных сосудов. В ряде случаев в толще бляшек встречались кровоизлияния. Мышечный слой сосудистой стенки в районе крупных бляшек атрофирован. Характерные для атеросклероза изменения обнаруживались и но всех остальных слоях сосудистой стенки.

Тромбоз венечных сосудов наблюдался в 4 случаях, а в одном случае просвет венечной артерии был закрыт известковыми массами.

При заполнении контрастной массой (по методу М. С. Толгской) артерий сердца больных, погибших от стенокардии, макроскопически и рентгенографически ее можно было обнаружить во всех крупных и мелких артериях сердца, а микроскопически — в отдельных случаях и в капиллярах. Артерии сердца хорошо заполнялись контрастной массой даже при резком коронаросклерозе при наличии стеноза, облитерации или тромбоза крупных стволов венечных артерий. Артериальная сеть у больных стенокардией была представлена значительно большим количеством сосудов, особенно мелких, чем у людей, нестрадавших ранее коронарной недостаточностью.

- Читать "Примеры ишемии миокарда. Макроскопия и микроскопия сердца при острой ишемии"

Оглавление темы "Миокард и коронарные сосуды при гипоксии":- Микроэлементы при инфаркте миокарда. Роль катехоламинов при инфаркте миокарда

- Гормоны надпочечников при инфаркте миокарда. Белково-жировой обмен при инфаркте миокарда

- Содержание тиамина при инфаркте миокарда. Факторы приводящие к быстрому некрозу миокарда

- Влияние гипоксии на реактивность сердца и сосудов. Гипоксия миокарда

- Последовательность гипоксических изменений миокарда. Метаболизм миокарда при гипоксии

- Миозин под действием гипоксии. Реактивность сосудов сердца на фоне стенокардии

- Примеры ишемии миокарда. Макроскопия и микроскопия сердца при острой ишемии

- Влияние нитроглицерина на стенокардитическое сердце. Влияние эуфиллина на сердце при стенокардии

- Влияние строфантина на стенокардитическое сердце. Влияние адонизида, дигиталиса на сердце при стенокардии

- Сосуды сердца при инфаркте миокарда. Реактивность коронарных сосудов после инфаркта