Опухоли периферических нервов из-за воздействия канцерогенов

В связи с тем, что клиническое течение, морфология и гистогенез новообразований периферической нервной системы изучены еще недостаточно (хотя данными факторами в значительной мере определяются эффективность комплексной терапии этих опухолей), возникла необходимость в разработке методов экспериментального воспроизведения опухолей периферических нервов и их всестороннего исследования.

Индукцию опухолей периферических нервов у крыс мы осуществляли путем непосредственного введения бластомогенных веществ в седалищный нерв. Подобным образом экспериментальные опухоли периферических нервных стволов удалось получить у мышей и кроликов (в небольшом числе наблюдений).

Предварительное изучение топографии седалищного нерва у 25 крыс показало, что в области средней трети бедра он, как правило, представлен одним довольно крупным стволом.

Подопытным животным под эфирным наркозом на задней поверхности левого бедра выстригали шерсть, производили обработку йодом и спиртом, после чего делали надрез кожи, и, тупо раздвигая подкожную клетчатку и мышцы, выделяли основной ствол седалищного нерва. В толщу его вводили раствор канцерогенного вещества (ДМБА или 3,4-бензпирен). На рану накладывали шелковые швы, которые снимали на 6—7-й день.

До последнего времени не решен окончательно вопрос о роли растворителя канцерогенного вещества в конечном эффекте его действия на ткани. Почти все отечественные и зарубежные исследователи при внутритканевом введении канцербгенов в качестве растворителя использовали различные масла, которые нередко инкапсулировались с образованием олеогрануломы. Заключенный в капсулу канцероген, воздействуя непосредственно на ее стенки, вызывал нередко развитие опухолей соединительнотканного типа.

Г. Е. Георгадзе применил в качестве растворителя не масло, а бензол, который, несмотря на свою токсичность и раздражающее действие, быстро рассасывается и не подвергается инкапсулированию.

Нами для получения опухолей периферических нервов использовались в качестве растворителя как масло, так и бензол с целью определения, какой из них более эффективен (с точки зрения процесса выхода опухолей и длительности летального периода их. развития).

Подопытные животные (200) были распределены на 6 групп в зависимости от применяемых канцерогена и растворителя. В опыт брали крыс примерно одного возраста (6—7-месячные) и пола (одинаковое количество самцов и самок).

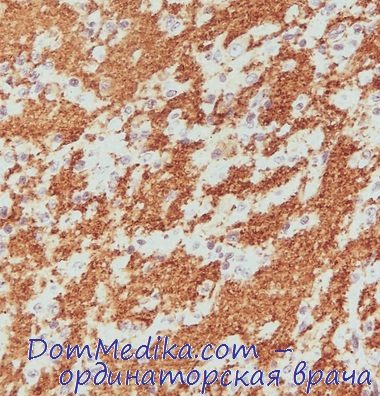

У 67 из 147 крыс, оставшихся в живых к моменту появления первых опухолей нами получены новообразования периферических нервов. Макроскопически они имели узловатую форму, мягкоэластичную консистенцию; на разрезе ткань была несколько отечна, часто прозрачной и почти однородной (с едва намечающейся волокнистостью) и имела разнообразную окраску (вследствие чередования сероватых, желтоватых и красных тонов). Этот полихромизм оказался обусловленным наличием в опухоли некротических, ослизненных и геморрагических участков. Индуцированные новообразования имели размер от 0,5 до 8—9 см в диаметре. При гистологическом исследовании в 12 случаях опухоль напоминала по своей архитектонике невриному, а у 55 — нейрогенную саркому. Для определения степени зрелости иейрогеппых сарком мы пользовались классификацией Quick и Cuter, соответственно которой к первой степени зрелости было отнесено 12, ко второй 16, а к третьей — 27 новообразований. Продолжительность латентного периода образования экспериментальных опухолей периферических нервов колебалась в пределах от 179 до 203 дней.

Полученные данные свидетельствуют о том, что путем введения бластомогенных веществ в периферический нерв у крыс можно индуцировать как доброкачественные, так и злокачественные опухоли. При этом установлено, что полициклические ароматические углеводороды потенциально канцерогенны и для столь высокодифференцированных элементов, какими являются тканевые структуры нервной системы. Проведенные исследования показали также, что растворитель не оказывает существенного влияния на развитие опухолей под воздействием применяемых канцерогенных веществ.

Оглавление темы "Лучевые методы диагностики":- Сцинтиграфия почек при их туберкулезном поражении

- Кардиоренография с гиппураном при нефротуберкулезе

- Сцинтиграфия при туберкулезе легких. Радиоизотопная оценка легочного кровотока

- Щитовидная железа при подострой форме бруцеллеза

- Сцинтиграфия щитовидной железы при хронической форме бруцеллеза

- Влияние облучения и антибиотиков на иммунитет

- Бластомогенез в центральной нервной системе. Влияние канцерогенов на ЦНС

- Этапы канцерогенеза в центральной нервной системе

- Опухоли периферических нервов из-за воздействия канцерогенов

- Гипоталамо-гипофизарная система и надпочечники под действием облучения