Метод Габеловой при оценке накопления радиоактивного йода

Исследователи, занимавшиеся изучением кривой накопления J131 в железе у эутиреоидных лиц, обратили внимание на ее экспоненциальный характер. Такая кривая могла быть выражена уравнением, которое отражало бы процессы, происходящие в железе. Попытки математического выражения кривой накопления предприняты в нашей стране Н. А. Габеловой и Е. А. Александровой.

Метод Габеловой основан на представлении 0 диффузии йода из крови в щитовидную железу против градиента диффузии. Автор метода пренебрегает влиянием множества биологических факторов и подчиняет процесс диффузии закону, выраженному формулой I = kt , где I—относительное количество J131 в железе в %; t — время после введения и к = В*S/Vкр(D/2) , где S — суммарная поверхность фолликулов; Vkр—объем циркулирующей крови; D—коэффициент диффузии; В —численный коэффициент, который может отражать влияние регуляторных факторов.

Величина к — число постоянное, поэтому количество J131 В железе прямо пропорционально t. Если это предположение верно, то полученные экспериментальные точки в системе координат tI должны лежать на прямой линии. Наклон этой линии автор характеризует угловым коэффициентом к, который называется коэффициентом поглощения. Этот коэффициент в представлении Габеловой должен характеризовать скорость начального поглощения J131 щитовидной железой, но не может служить достаточно хорошим диагностическим тестом, так как области перекрытий обнаруживались в разных группах. Другим моментом, препятствующим применению теста в клинике, автор считает многообразие факторов, влияющих на уровень к.

Диффузионное поглощение идет все время, поэтому функцию щитовидной железы можно характеризовать величиной спрямленного участка кривой.

В приведенных ранее методиках определялись коэффициенты диффузии и коэффициенты адсорбции, характеризовавшие собой процесс захвата йода щитовидной железой. В иностранной литературе чаще пользуются определением количества плазмы (в см3), очищенной от йода щитовидной железой за единицу времени. Этот тест носит название клиренса. Установлено, что количество йода в плазме в данный период времени пропорционально содержанию йода в щитовидной железе. Аналогичные соотношения сохраняются и для мочи. Если откладывать кривую выведения йода с мочой против кривой содержания йода в плазме, то они оказываются пропорциональными.

Точно так же, как почки очищают плазму от мочевины, определенное количество плазмы очищается от J131. В норме почки очищают от J131 2 литра плазмы каждый час. Этот клиренс у больных и здоровых одинаков и остается, в пределах 32 мл/мин. Так как красные кровяные тельца забирают йодид до концентрации 2/з плазмы, то клиренс плазмы 32 мл/мин эквивалентен 37 мл крови в минуту. Клиренс щитовидной железы может вычисляться таким же способом. Установлено, что кривая накопления J131 в щитовидной железе параллельна кривой содержания J131 в плазме. Это соотношение сохраняется на протяжении первых часов опыта, до поступления в ток крови J131 из дейодированного тироксина.

В это время может быть также определен тиреоидный клиренс. Например, щитовидная железа накопила 6% дозы за 1 час, а плазма содержит 4% дозы на I л за то же время. В данном случае щитовидная железа очищает 1,5 л плазмы от I131 за 1 час.

Определение клиренса связано с выяснением активности плазмы. Его можно определять по следующей формуле: клиренс щит. жел = концентрация йода в железе/концентрация йода в плазме.

Исследование клиренса производят в продолжение 0,5 часа после внутривенного введения 40—750 микрокюри J131. Подсчет активности на шее ведется в течение каждой минуты первые 5—6 минут, а затем каждую минуту начиная с 25 до 30—31 минуты. Через 35 минут после введения J131 в сосуд собирается моча, количество которой соответствует выделению J131 за 1 минуту. Все расчеты ведутся в абсолютных количествах.

Активность, определяемая счетчиком на шее, слагается из активности щитовидной железы и J131 в крови и мягких тканях шеи. Таким образом, активность J131 в щитовидной железе может быть представлена разницей между общей активностью на шее и активностью крови и тканей шеи. Авторы исходят из того, что активность на шее в течение 1—2 минут представляет собой активность крови и тканей шеи. Для больных тиреотоксикозом эта активность будет соответствовать действительной только в течение одной минуты. В дальнейшем J131 уже поступает в щитовидную железу.

В первые 30 минут исследования активность щитовидной железы увеличивается, а содержание радиоактивного йодида в тканях и крови за счет этого уменьшается. Частично уменьшение активности тканей и крови происходит за счет выделения J131 с мочой.

Для идеального исследования концентрация J131 в плазме должна быть постоянной. Однако для соблюдения этого условия требуется введение очень больших доз J131. Считают достаточным определение концентрации J131 в начале и в конце эксперимента, а затем выведение среднего значения. Концентрация J131 в плазме зависит от объема плазмы и содержания в ней J131.

В результате получены у эутиреоидных лиц средние значения 4,6% за 0,5 часа, у больных тиреотоксикозом — 25,6— 142, микседемой 0—1,25% и соответственно 16,1, 110-432,0— 5,9 мл/час.

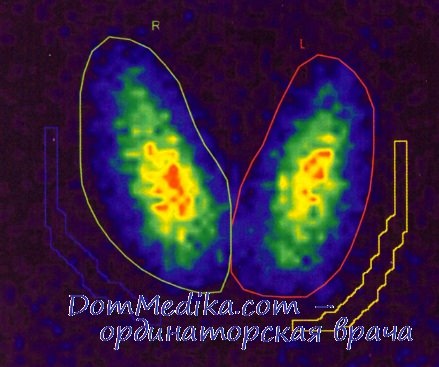

- Сцинтиграфия щитовидной железы. Накопление радиоактивного йода щитовидкой

- Метод Габеловой при оценке накопления радиоактивного йода

- Оценка клиренса радиоактивного йода в крови

- Определение радиоактивного йода в моче. Экскреция йода почками

- Накопление радиоактивного йода в щитовидной железе. Хроматография радиоактивным йодом

- Исследование радиоактивным йодом при тиреотоксикозе. Участие слюнных желез в обмене йода

- Обследование при заболеваниях околощитовидных желез. Феномены Хвостека, Труссо, Шлезингера, Эрба

- Моча при недостаточности инсулина. Изменения мочи при сахарном диабете

- Сахар крови при диабете. Нагрузка по Поллаку, Штауб-Трауготту, Гульду

- Критерии инсулинорезистентного диабета