Методики препарирования корневых каналов зуба

а) Определение рабочей длины. Важным этапом в клинической эндодонтии, независимо от используемых инструментов, является определение апикальной границы очистки и формирования просвета канала, а также обтурации. С помощью диагностических рентгенограмм можно оценить рабочую длину. При поэтапной последовательности препарирования, описанной выше, исходные файлы не будут помещаться в корневой канал, чтобы достичь рабочей длины, так как их использование ограничено коронковой и средней третями канала.

Однако на всех этапах формирования следует соблюдать осторожность, чтобы случайно не вывести инструменты за апекс. Как только небольшой файл достигает расчётной конечной точки, рекомендуется использовать электронный апекслокатор. Это устройство обычно обеспечивает точную оценку местоположения самого узкого диаметра канала и может определить положение пилотного файла относительно периодонтальной связки. Результаты измерения затем проверяются выполнением рентгенограммы с пилотным файлом в зубе.

Основываясь на этой информации, клиницисты могут отметить рабочую длину для канала как расстояние между коронковой контрольной точкой и апикальной конечной точкой. Как свидетельствуют клинические данные, а также классические исследования, рабочая длина должна заканчиваться непосредственно перед электронно измеренной длиной канала.

Во время подготовки канала рабочая длина имеет тенденцию укорачиваться в результате того, что расширенный канал обеспечивает более прямой путь к апикальной конечной точке, однако этот эффект сводится к минимуму при коронковом расширении. Тем не менее рекомендуется периодически проверять рабочую длину и при необходимости корректировать её.

б) Методы ручной обработки:

1. Завод часов. Завод часов представляет собой возвратно-поступательное (по часовой стрелке/против часовой стрелки) вращение инструмента и используется для прохождения каналов и работы файлами в одном участке. Первый файл, который достигает предварительной рабочей длины и слегка заклинивается, называется начальным апикальным файлом. Лёгкое апикальное давление применяется для перемещения файла глубже в канал.

2. Расширение. Расширение определяется как вращение файла по часовой стрелке. Как правило, инструменты вводятся в канал до тех пор, пока не будет обнаружено заклинивание. Затем инструмент поворачивают по часовой стрелке на 180-360 градусов, чтобы выровнять стенки и расширить просвет канала.

3. Файлинг. Файлинг определяется как введение файла в канал и прижимание его к стенке, при этом одновременно его извлекают по пути введения, чтобы соскрести (сгладить) дентин со стенки корневого канала. Модификация — это методика поворота файла на четверть оборота. Она включает в себя введение файла до точки заклинивания, поворот инструмента на 90 градусов и вытягивание инструмента вдоль стенки канала. Любая техника фай-линга способна выпрямлять изогнутые каналы.

4. Файлинг по окружности. Файлинг по окружности используется для каналов большего размера и/или некруглых в сечении. Файл вводится в канал и извлекается таким образом, чтобы он двигался последовательно по мезиальной, дистальной, щёчной и язычной стенкам. Файлинг по окружности не очень эффективен за пределами коронковой трети корневого канала.

5. Стандартная техника препарирования. После 1961 года инструменты стали изготавливаться по стандартной формуле. Клиницисты использовали методику последовательного расширения канала на рабочую длину с помощью маленьких и больших инструментов. Теоретически это создавало стандартное препарирование равномерной конусности. К сожалению, в цилиндрических каналах и каналах с малыми изгибами после обработки с помощью этой методики были выявлены процедурные ошибки (вставка 2).

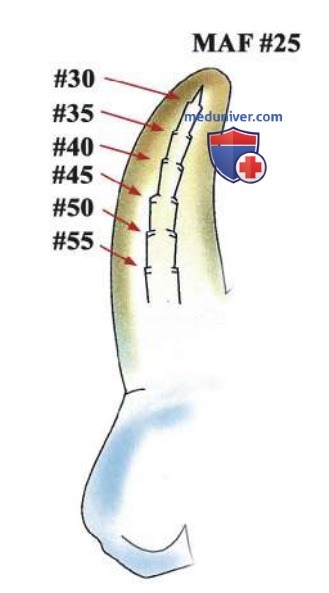

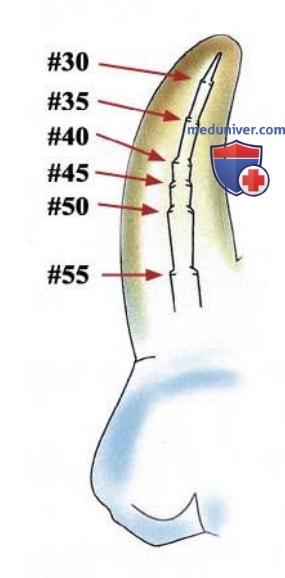

6. Методика step back. Методика пошагового отступления, step back, уменьшает количество процедурных ошибок и улучшает очистку. В соответствии с этой методикой после коронкового расширения диаметр апикальной части канала определяется с помощью IAF (первого файла, который заклинивается на рабочей длине). Далее препарирование на рабочую длину вплоть до апикального мастер-файла (MAF) создаёт размер апикального препарирования, например № 35; последующие более крупные файлы укорачиваются на 0,5 или 1 мм с шагом от предыдущей длины файла (рис. 1 и 2) вплоть до финишного файла (FF), например размера ISO № 60.

Этот пошаговый процесс создаёт расширение и конусность канала при одновременном сокращении процедурных ошибок.

Последний файл, используемый в последовательности step back, становится FF. Этот тип препарирования превосходит стандартные методы последовательного файлинга и расширения в очистке и поддержании формы канала.

7. Методика step down. Метод step down рекомендуется для очистки и формирования, поскольку устраняет коронковые помехи и обеспечивает коронковую конусность. Первоначально рекомендованный для препарирования ручными файлами, он затем был включён в число методов, в которых используются NiTi-файлы. Пульпарная камера заполняется ирригационным раствором или смазывающим агентом, и канал исследуется с помощью небольшого инструмента для оценки морфологии (кривизны).

Одновременно может быть определена рабочая длина. Коронковая треть канала расширяется с помощью Gates-Glidden или NiTi устьевого файла. Затем в канал вводится большой файл (например, № 60) и используется движение завода часов до тех пор, пока не возникнет сопротивление. Процесс повторяется всё с меньшими файлами до тех пор, пока не будет достигнута апикальная часть канала. Может быть определена рабочая длина и IAF (первый файл, который заклинивается на рабочей длине), если это не было сделано изначально.

Апикальную часть канала теперь можно обработать путём расширения его до апикального мастер-файла на рабочую длину. Апикальная конусность достигается с помощью техники step back.

9. Пассивная методика step back. Пассивная методика пошагового отступления является модификацией описанной выше step back. После определения апикального диаметра канала вводится следующий инструмент до тех пор, пока он не войдёт в контакт (точка заклинивания). Затем его поворачивают на пол-оборота и выводят (рис. 3). Процесс повторяется, и всё большие и большие инструменты вводятся в точку заклинивания. Затем вся эта последовательность использования инструментов повторяется. С каждым циклом инструменты опускаются всё глубже в канал, обеспечивая конусное препарирование.

Преимущества метода включают знание морфологии канала, удаление дентинных опилок и незначительных препятствий в канале, а также постепенное пассивное, небольшое расширение канала в апикальном и коронковом направлении.

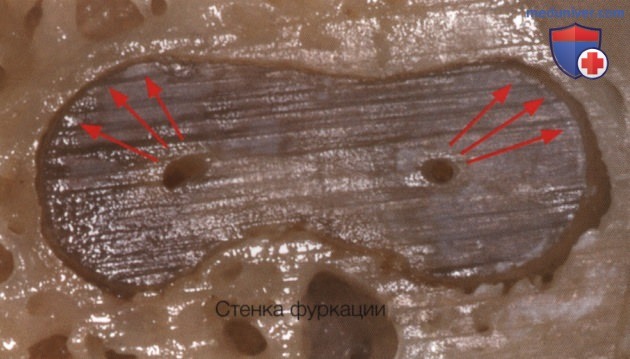

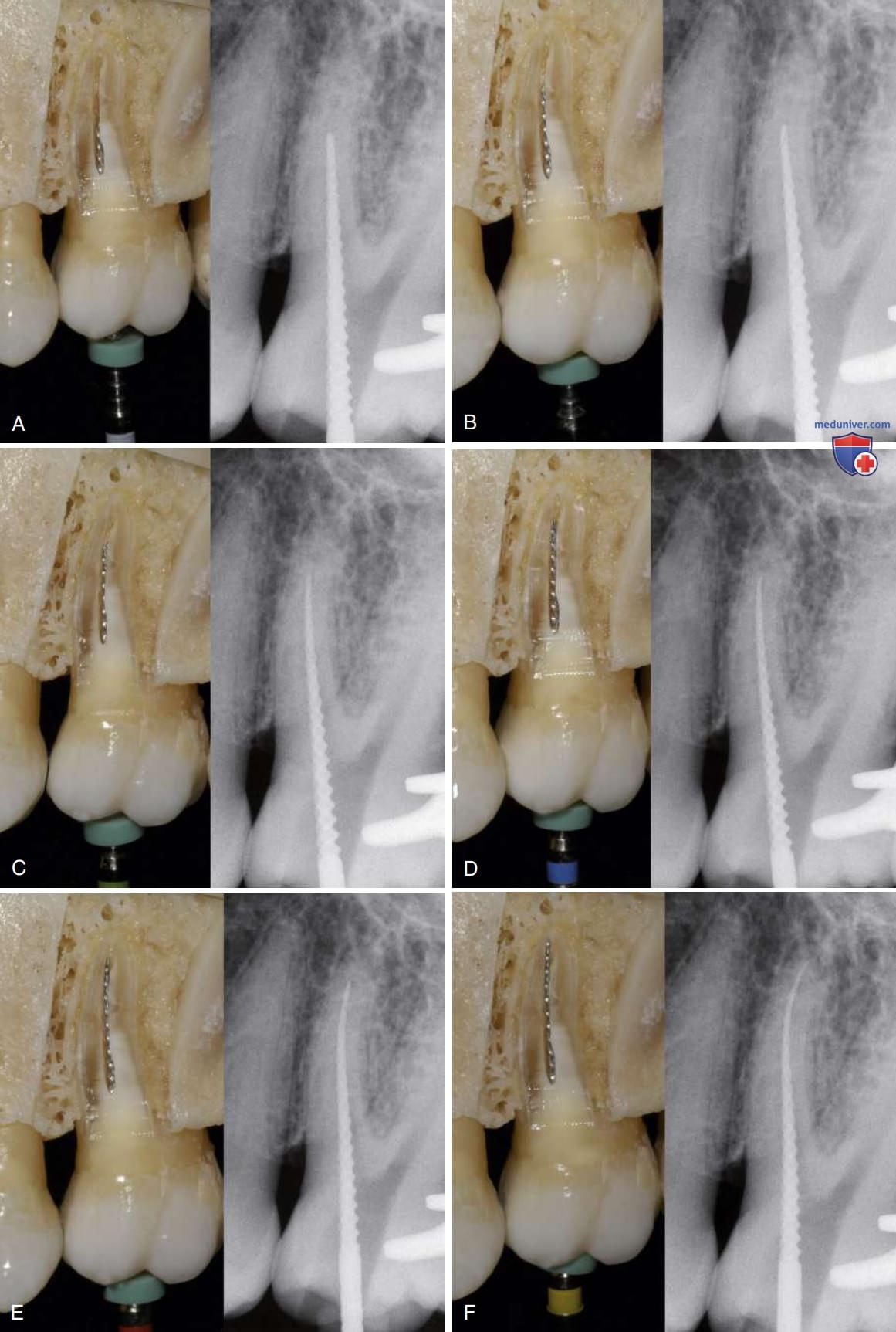

10. Антикурватурная механическая обработка. Антикурватурная (противоизогнутая) обработка файлами рекомендуется во время коронкового расширения для сохранения стенки со стороны фуркации при лечении моляров (рис. 4). Как уже говорилось, каналы в мезиальных корнях верхне- и нижнечелюстных моляров часто не центрированы, а располагаются ближе к фуркации. Ленточные перфорации возникают в основном при использовании Gates-Glidden, но также и при чрезмерном использовании ручных инструментов. Чтобы предотвратить эту процедурную ошибку, нужно ограничить использование Gates-Glidden пространством канала, коронковым по отношению к кривизне корня, и применить методику step back или step down (рис. 5 и 6).

Gates-Glidden и NiTi устьевые файлы также можно использовать направленно против изгиба для избирательного удаления дентина толстой стенки (зона безопасности) в направлении угла линии, защищая внутреннюю или стенку со стороны фуркации (опасная зона) коронковее изгиба (см. рис. 4).

11. Техника сбалансированных сил. Техника сбалансированных сил основана на том факте, что инструменты направляются стенками канала при вращении. Поскольку файлы с симметричным поперечным сечением режут как по часовой стрелке, так и против часовой стрелки, концепция сбалансированной силы состоит в том, что файл вводится в канал на возможную глубину, а затем, вращаясь по часовой стрелке (менее 180 градусов), захватывает дентин. Затем следует вращение против часовой стрелки (не менее 120 градусов) с апикальным давлением, чтобы срезать дентин и расширить канал.

Степень апикального давления варьируется от лёгкого давления с маленькими инструментами до сильного давления с большими инструментами. Вращение по часовой стрелке проталкивает инструмент в канал в апикальном направлении. Вращение против часовой стрелки заставляет файл двигаться в коронковом направлении при срезании дентина по окружности. После вращения файл перемещается в другое положение, и процесс повторяется до тех пор, пока не будет достигнута рабочая длина. В этот момент для эвакуации дентинных опилок используется финальное вращение по часовой стрелке. Концепция сбалансированной силы считается наиболее эффективной методикой ручной обработки.

12. Рекапитуляция. Рекапитуляция важна независимо от выбранной методики (рис. 7) и осуществляется путём введения небольшого файла на рабочую длину для разрыхления накопившихся дентинных опилок и последующей промывки его 1-2 мл ирригационного раствора. Рекапитуляция выполняется между введениями каждого следующего инструмента большего размера независимо от выбранной методики очистки и механической обработки.

13. Модификации формирования просвета канала. Конфигурация апикальной части корневого канала в данном случае может представлять собой апикальный стопор, апикальный упор или открытую верхушку. В дополнение к анализу диагностической рентгенограммы эти конфигурации обнаруживаются путём введения апикального мастер-файла на скорректированную рабочую длину после завершения формирования. Если апикальный мастер-файл легко проходит мимо рабочей длины, апикальная часть канала открыта. Если апикальный мастер-файл останавливается на рабочей длине, файл на один или два размера меньше помещается на ту же глубину.

Если этот файл также останавливается, апикальная конфигурация называется апикальным стопором. Когда меньший файл проходит глубже скорректированной рабочей длины, апикальная конфигурация является упором.

В небольшом изогнутом канале расширение апикальной части должно выполняться файлами максимум на три размера больше, чем начальный апикальный файл, чтобы уменьшить вероятность транспортации. В прямом канале эта разница может быть больше, не вызывая процедурной ошибки. Поскольку правильно подготовленный канал имеет конусность, небольшие файлы с исправленной рабочей длиной могут быть использованы для расширения канала без транспортации. Дополнительное апикальное расширение осуществляется с помощью ирригации канала и оказывает расширяющее действие на скорректированной рабочей длине.

Последний используемый файл становится так называемым финишным апикальным файлом. Поскольку этот файл контактирует только с апикальной частью канала, техника может привести к менее неравномерной апикальной обработке. Затем канал промывают, удаляют смазанный слой декальцинирующим средством, а канал высушивают бумажными штифтами.

в) Машинные инструменты:

1. Развёртки Gates-Glidden. Исторически для расширения устьев каналов использовались свёрла типа Gates-Glidden, предпочтительно попарно, например № 3 и 2 (диаметры 0,7 и 0,9 мм соответственно) (см. рис. 5 и 6). Если устье канала не может вместить файл № 50, следует провести тщательную ручную инструментальную обработку, чтобы обеспечить достаточное начальное коронковое пространство. Чтобы предотвратить образование ленточной перфорации, развёртки Gates-Glidden не должны располагаться апикально изгибам канала.

Кроме того, с развитием ротационных NiTi-инструментов и концепции малоинвазивной эндодонтии следует пересмотреть использование Gates-Glidden. Количество дентина, удаляемого в коронковой трети, делает свёрла Gates-Glidden инструментом, непригодным для современной эндодонтии.

2. Вращающиеся NiTi-инструменты. Как указывалось ранее, обработка ротационными NiTi-файлами обычно выполняется поэтапно с использованием коронкового расширения, однако каждая конкретная техника основана на определённой системе инструментов. В одной последовательности инструментов используются NiTi-файлы в методике crown down с постоянной конусностью и переменными размерами кончика по ISO (рис. 8).

Для этого протокола выбирается конусность 0.06. Первоначально файл размером .06/45 используется до сопротивления, за которым следуют .06/40, .06/35, .06/30, .06/25 и .06/20. Второй метод предполагает использование NiTi-файлов с постоянным диаметром кончика также в технике crown down. Исходный файл — .10/20, второй — .08/20, третий — .06/20, четвёртый — .04/20 (см. рис. 8). Для различных конструкций файлов было рекомендовано множество вариантов этих основных протоколов. В более поздних системах делаются попытки ограничить количество размеров файлов, вплоть до использования только одного размера для большинства каналов. Очевидно, что один размер не будет соответствовать всем формам каналов, и при использовании такой системы часто потребуется вносить изменения .

Решающее значение для всех вращающихся инструментов имеет обработка этих файлов. Помимо рекомендаций изготовителя для отдельных файлов, существует несколько общих принципов, которым необходимо следовать. Например, введение инструментов должно соответствовать схеме «вход-выход»; каждый шаг инструмента должен состоять из трёх — пяти движений и не превышать 10-15 секунд. Апикально направленная сила обычно не должна превышать силу, необходимую для изгиба файла при попытке его сгибания об столешницу.

Большинство NiTi-файлов изготовлены из аустенитного сплава и лучше всего работают при более низкой скорости вращения (например, 250 об./мин), в то время как мартенситные файлы — на более высокой скорости (например, 500 об./мин).

В настоящее время представленные на рынке электромоторы имеют уже запрограммированную настройку крутящего момента. Эти настройки являются разумной защитой от поломки инструмента, вызванной торсионной нагрузкой, но менее эффективны при больших конусах, таких как .06 и .08. Все ротационные инструменты лучше всего работают в каналах, заполненных ирригационным раствором, а не гелевой смазкой, такой как RC Prep.

Вращающиеся NiTi-файлы не следует вводить в неизученный канал, они вводятся лишь после использования ручных инструментов, формирующих «ковровую дорожку», по которой затем могут следовать вращающиеся инструменты. Важно отметить, что ручные файлы для подготовки «ковровой дорожки» не должны быть предварительно изогнуты — только тогда после них могут предсказуемо использоваться вращающиеся инструменты.

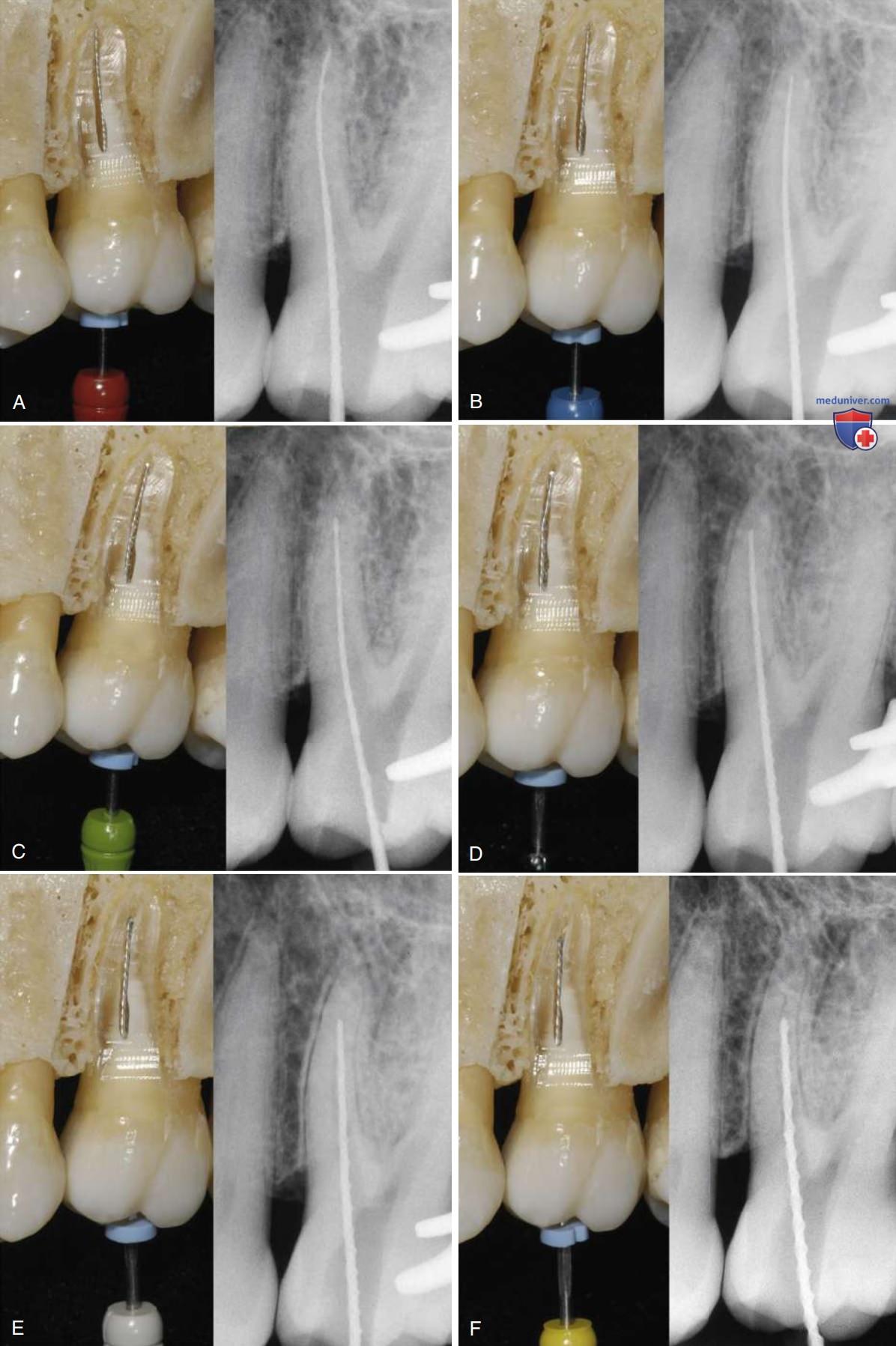

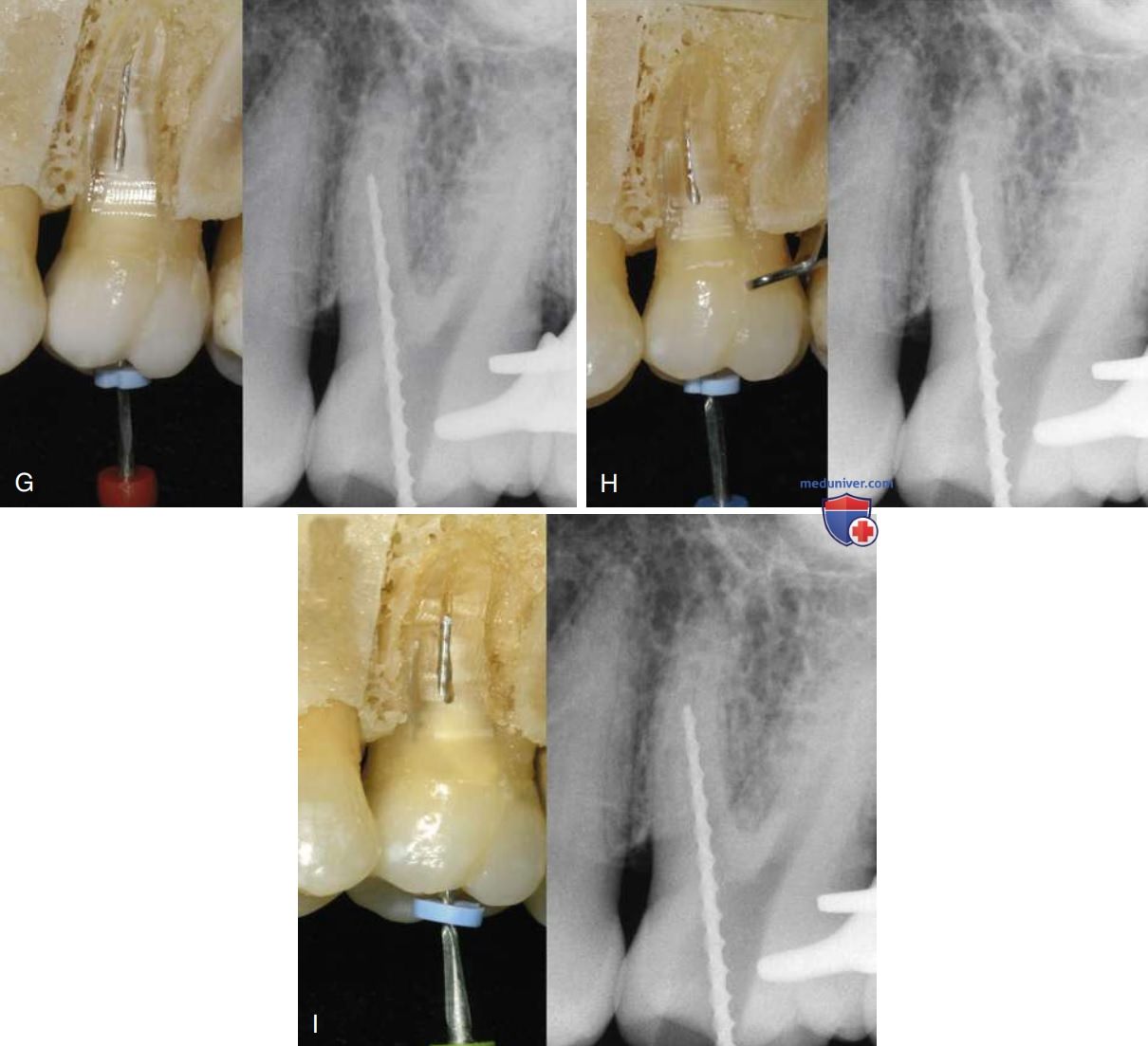

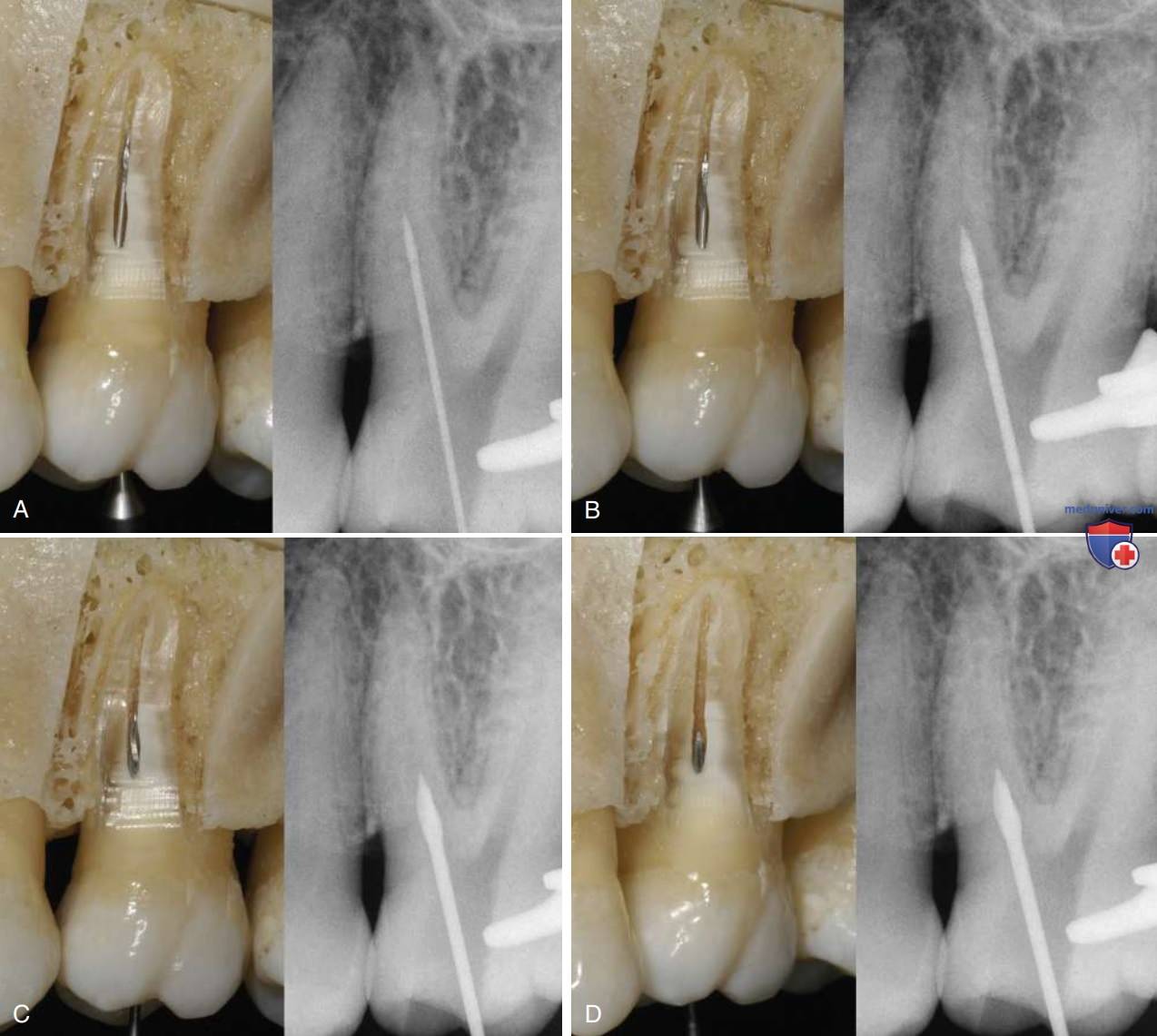

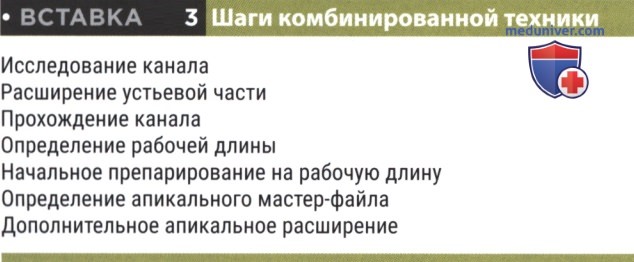

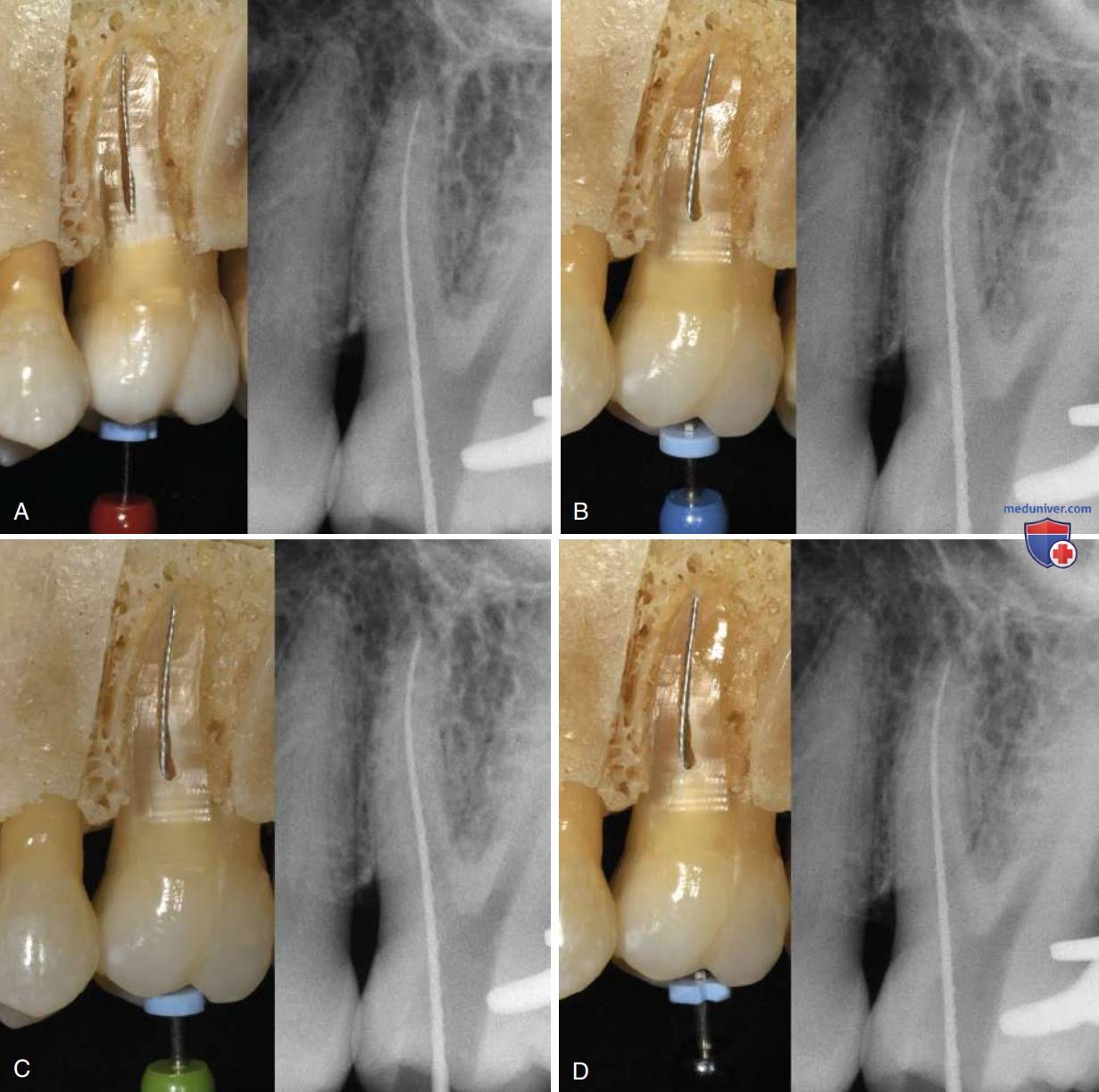

Часто вращающиеся NiTi-файлы комбинируются с ручными файлами или другими вращающимися инструментами. Один из таких комбинированных методов включает следующие этапы: коронковое расширение, препарирование ротационными NiTi-инструментами и дополнительное апикальное расширение (вставка 3). После доступа канал промывается и исследуется с помощью К-файла № 10 или 15 в средней части корня. Иногда канал уже естественно расширен, например у центрального резца верхней челюсти или клыка у более юного пациента. Затем файл № 10 может быть немедленно введён на расчётную рабочую длину и выполнена рентгенограмма для определения рабочей длины (рис. 9).

В более суженных каналах для достижения раннего коронкового расширения можно использовать устьевые NiTi-файлы. Этот этап облегчает ирригацию и устраняет коронковые помехи, что в свою очередь облегчает доступ к апикальной части корневого канала и помогает более точно определить местоположение апикального сужения и размер.

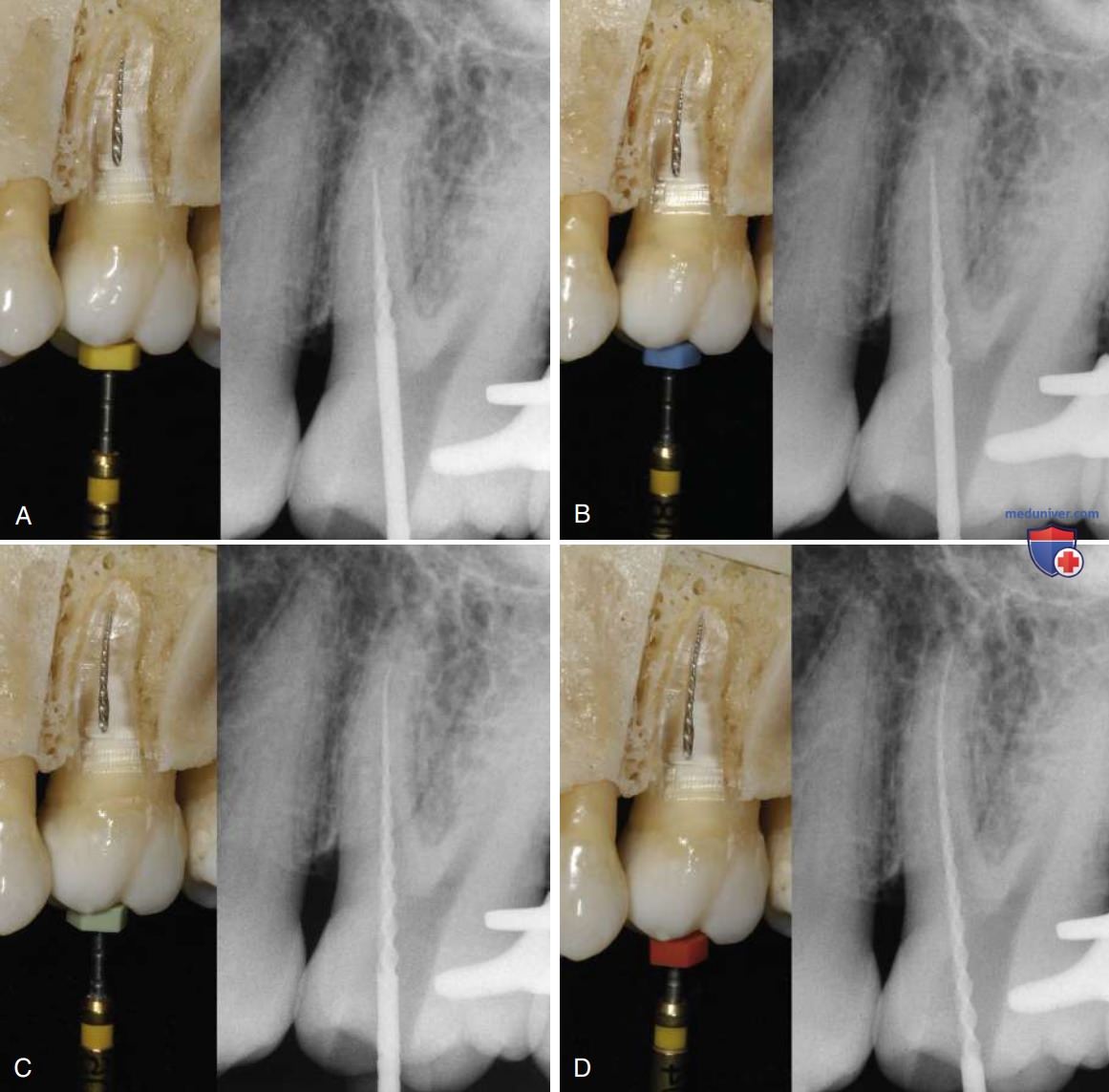

В присутствии раствора для ирригации или гелевой смазки канал проходится на всю длину с помощью ручного файла с движениями по типу завода часов. Если возникает препятствие, файлы для прохождения должны быть предварительно изогнуты. Однако, для того чтобы обеспечить «ковровую дорожку» для последующих вращающихся инструментов, необходимо проверить, что прямой маленький К-файл (например, № 10 или 15) достигает скорректированной рабочей длины. Плотное прилегание файла при прохождении на рабочую длину даёт возможность оценить размер канала, однако коронковые помехи не позволяют сделать это более точно на данном этапе.

Затем с помощью ротационных NiTi-инструментов обрабатывают среднюю и апикальную части канала (см. рис. 8 и 9). Ротационные файлы используются в технике crown down для достижения скорректированной рабочей длины. Использование этого подхода с вращающимися инструментами с непрерывной конусностью создаёт коронковую конусность и уменьшает площадь контакта файла, так что торсионные силы уменьшаются. Вращающиеся NiTi-файлы различных конструкций стандартизированы по длине, в соответствии с рекомендациями производителей.

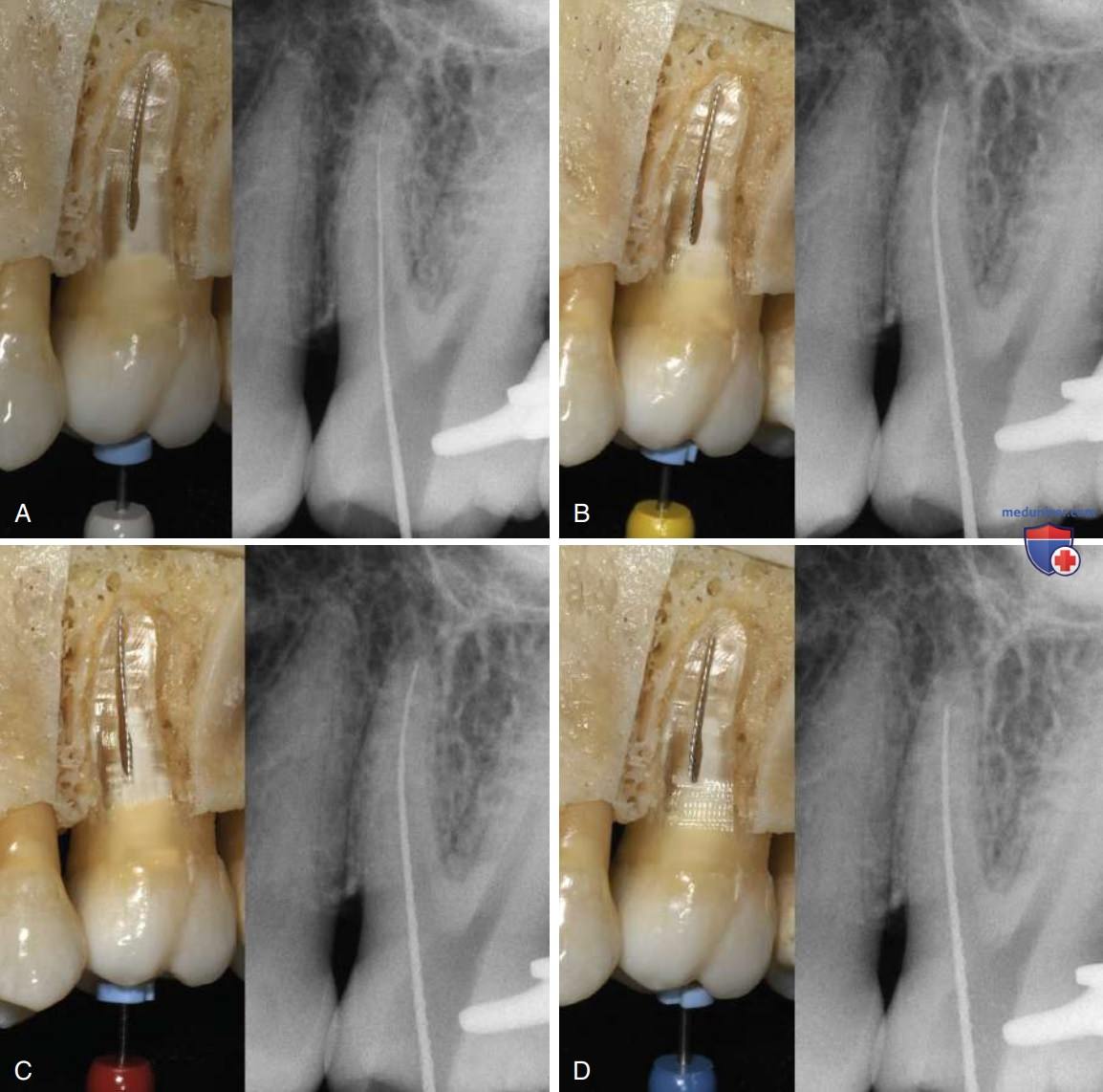

Традиционно основное внимание уделялось определению длины канала при сравнительно небольшом учёте его диаметра в апикальной части корня. Поскольку каждый канал уникален по своей морфологии, необходимо оценить апикальный диаметр. После первоначальной обработки на всю длину размер апикальной части канала определяют путём последовательного введения более крупных инструментов на скорректированную рабочую длину до тех пор, пока не возникнет незначительное заклинивание (рис. 10). Часто следующий более крупный инструмент не проходит на скорректированную рабочую длину. Если всё-таки проходит, то субъективная оценка апикального диаметра должна быть сделана в зависимости от степени заклинивания.

Этот файл будет начальным апикальным файлом (первый файл, который заклинило). Он определяется как самый большой файл, который слегка заклинивается на скорректированной рабочей длине после подготовки прямого доступа.

Размер этого файла позволяет оценить диаметр канала перед очисткой и формированием. Целью формирования является обработка апикальной части канала мастерфайлом на рабочую длину, затем проводят этапы обработки по методике step back. Следует учитывать, что этот подход может недооценивать фактический диаметр сужения, и поэтому может требоваться дополнительное апикальное расширение.

Когда устье и средняя треть канала сформированы, апикальная часть может быть дополнительно обработана с помощью ручных или ротационных файлов (рис. 11). Первый инструмент, выбранный для этой части процесса формирования, на один размер больше апикального мастер-файла (расчётный диаметр канала на рабочей длине). Последние клинические данные свидетельствуют о том, что такой подход может быть полезным для результата обработки.

Несмотря на это, NiTi-инструменты продолжают развиваться. Современные инструменты являются более гибкими, что позволяет улучшить препарирование, учитывая естественную анатомию. Во-первых, производители сосредоточились на улучшении конструктивных характеристик, таких как различные поперечные сечения, конструкции кончиков и прогрессирующая конусность по длине режущих граней, чтобы улучшить свойства вращающихся инструментов. Во-вторых, они предложили реципрокальные движения, которые, по-видимому, повышают устойчивость к циклической усталости.

В-третьих, запатентованная термическая обработка оптимизировала механические свойства NiTi-сплава, улучшив его микроструктуру с помощью различных серий нагревания и охлаждения (М-проволока, СМ-проволока, сплавы Blue и Gold являются некоторыми примерами таких улучшенных сплавов). В то же время производители разработали различные методы производства, отличающиеся от традиционного метода шлифования (например, скручивание, формообразование и электроэрозионная обработка). Благодаря всем этим разработкам, последнее поколение ротационных инструментов, так называемых 3D-конформных инструментов (из-за характерной неплоской морфологии), лучше справляется с некруглыми поперечными сечениями, а также лучше сохраняет коронковый дентин по сравнению с традиционными вращающимися инструментами.

- Читать "Критерии оценки очистки и формирования корневых каналов зуба"

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 24.4.2023

- Ошибки при препарировании доступа к корневым каналам зубов

- Определение рабочей длины при препарировании доступа к корневым каналам зубов

- Принципы очистки и формирования корневых каналов зубов

- Методика препарирования апикальной части канала зуба

- Методика очистки и изменения формы канала зуба

- Методика удаления смазанного слоя канала зуба

- Растворы для ирригации каналов зуба

- Смазочные материалы для очистки и формирования каналов зуба

- Ошибки при препарировании корневых каналов зуба

- Методики препарирования корневых каналов зуба

- Критерии оценки очистки и формирования корневых каналов зуба

- Внутриканальные лекарственные средства в эндодонтии